|

|

|

||||||||||

|

À semelhança do resto da Europa, Portugal tem regido as suas políticas patrimoniais de acordo com os princípios gerais emanados da UNESCO, tendo aderido à Convenção inicial em 1979 (DL nº 49/79). E se é verdade que do ponto de vista das políticas de salvaguarda e conservação não nos encontramos entre os países de ponta, podemos, contudo, sublinhar algum pioneirismo nacional em matéria da primeira legislação relativa ao Património. a) Arqueologia do Património

Segundo o Instituto Português do Património Arquitectónico (ver legislação fundamental), o primeiro registo regulamentar relativo ao Património terá sido o alvará régio de 20 de Agosto de 1721 em que D. João V atribuiu à Real Academia de História a tarefa pela qual: "daqui em diante nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade e condição que seja, [possa] desfazer ou destruir em todo nem em parte, qualquer edifício que mostre ser daqueles tempos ainda que em parte esteja arruinado e da mesma sorte as estátuas, mármores e cipos." Mas é costume atribuir-se a Alexandre Herculano, impulsionador da Sociedade Conservadora dos Monumentos Nacionais (1840), o papel de fundador no desenvolvimento da ideia de património em Portugal, que, tal como noutros sítios, não escapando à lógica claramente monumentalista e nacionalista das primeiras aproximações, começou por se circunscrever a uma perspectiva histórica e arqueológica. O património, ou melhor dizendo, os «monumentos pátrios» [1] começaram por ser domínio da Real Associação dos Arquitectos e Arqueólogos (1863) responsável, em 1880, pela primeira listagem de monumentos a classificar no país. Em todo o caso, e apesar de já em 1907 se haver procedido à classificação de monumentos considerados emblemáticos (Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém em Lisboa, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo em Tomar, a Sé de Lisboa, de Évora, Coimbra e outras), será apenas com a República que encontraremos a primeira legislação efectiva, relativamente à administração, conservação e restauro. Apurando a ideologia nacionalista, o Estado Novo usará e abusará do património como forma de propaganda, colocando-o, como as artes, ao serviço da nação. Depois de, numa primeira fase ter adoptado o esqueleto legislativo da República, o regime ditatorial, já sob a influência de Salazar, lança as bases do primeiro edifício normativo respeitante ao património. Ao mesmo tempo, e dentro da lógica da purificação estilística e do fachadismo propagandista que o acompanhou, o Estado Novo funda em 1929 a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais [2]. O recurso continuado ao património - não apenas monumental e edificado, mas também artístico e popular - e os esforços pedagógicos e estetizantes da política do espírito terão a sua expressão final no articulado do Regulamento Geral dos Museus de Arte, História e Arqueologia de 1965. E ainda que a vocação educativa dos museus, referidos no decreto como «instrumentos de formação de espírito», tenha ficado por cumprir, o que é facto é que o Estado Novo burilou indelevelmente, sobretudo pela mão exímia de António Ferro, o imaginário patrimonial do portugueses.

Isto não significa que, pelo menos nalguns domínios, Portugal tivesse ficado imune às directivas internacionais que, entretanto, ia ratificando, chegando a ter papel activo na elaboração de alguns deles, como por exemplo na Carta Internacional sobre a Conservação e Restauro dos Monumentos e Sítios (Carta de Veneza). Assim sendo, é possível questionar, por exemplo, se a candidatura a Património Universal de Guimarães – encenada e celebrada como berço da Nação e altar do povo durante o Estado Novo e depois sujeita, em 1979, a um elaborado Plano de urbanização em conformidade com o proposto pela UNESCO – teria tido o mesmo sucesso, em 2001, sem essa estratigrafia de investimento patrimonial. É que o passado da patrimonialização também acrescenta valor – embora não necessariamente positivo - ao passado do património. b) Legislação fundamental A listagem de legislação fundamental relativa ao património indicada na página do extinto IPPAR - Instituto Português do Património Arquitectónico para o pós-25 de Abril refere

À parte isso, a legislação reúne uma série de Decretos, Acordãos, Despachos e Portarias (elencada no mesmo site do IPPAR – muito embora este tenha sido absorvido pelo IGESPAR, IP, Ver adiante) referentes a normas de protecção e conservação de monumentos, intervenções em imóveis classificados, criação do Prémio de Defesa do Património Cultural e definição das atribuições e competências para as autarquias locais (para uma análise crítica mais detalhada e fundamentada da legislação anterior e da concepção de património na Constituição ver: Da protecção do Património Cultural, por Carlos Adérito Teixeira). Não será, talvez, arriscado dizer que, até à publicação da Lei de Bases do Património n.º 107/2001 que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural, o vocabulário jurídico e institucional relativo ao património se articulava, quase exclusivamente em torno do património construído e da gestão da conservação. É nesta lei, que estabelece «as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural», que pela primeira vez surge juridicamente uma concepção mais alargada de património, a conservar e valorizar e que, embora timidamente (no artigo 91 e 92), se contemplam os «bens imateriais» [3]. A partir daí, a legislação avança classificando e tipificando discretamente outro tipo de património até aí não contemplado, como é o caso da gastronomia «considerada valor integrante do património cultural português», pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2000, de 26 de Julho. [4] O Programa do XVII Governo Constitucional concede alguma importância às políticas patrimoniais «(...) prioridade à regulamentação do quadro jurídico global sobre o património, aprovado nos últimos quatro anos e à promoção da gestão integrada do património, sob a direcção do Ministério da Cultura. (...) Paralelamente, intensificar-se-á o processo de inventariação do património cultural, com coordenação central própria. O Centro Português de Fotografia deve concentrar-se nas funções que já hoje são suas nos domínios do património e da produção, passando a área dos apoios à criação para a competência do Instituto das Artes. Serão valorizadas as missões do Instituto Nacional dos Arquivos/Torre do Tombo e do Instituto Português de Conservação e Restauro. A política arquivística carece, contudo, de reorientação, transversal como é a todos os sistemas de informação de entidades públicas e privadas. Outro quadro normativo geral que pede revisão urgente é o regime de depósito legal, sob pena de se perder património precioso, nomeadamente em suporte digital. As funções patrimoniais da Biblioteca Nacional e da Cinemateca Nacional serão respeitadas, mas uma área hoje em défice merecerá atenção reforçada: a preservação e valorização do património fonográfico, com vista à futura criação de uma estrutura arquivística especializada neste domínio.» Em 14 de Fevereiro de 2007, cumprindo-se o anunciado em programa do Governo, foi finalmente apresentada a Comissão nomeada para regulamentar a Lei do Património que, segundo a Ministra da Cultura, assume «uma perspectiva integrada e global do conceito de Bem Cultural (...) de acordo com as permissas já contempladas na nossa Convenção Quadro do Concelho da Europa sobre o valor do Património Cultural para o Desenvolvimento e da Sociedade que foi assinada em Faro, durante a Conferência Interministerial do Conselho da Europa decorrida em Outubro último [2006] sob a égide do governo português» (Ver bloco 2, ponto a.). Espera-se a promulgação da Lei para 2008…. Entretanto, também a Presidência da República tem recorrido à retórica e performance patrimonialista realçando o papel social e identitário do património nas celebrações do 10 de Junho e promovendo roteiros do património.

A natureza dinâmica e a relevância política do património, bem como a necessidade de articulação da sua submissão a directivas e apoios internacionais e resposta a interesses nacionais e regionais, explicam o constante reajustamento de tutelas a que tem sido sujeito. A seguir ao 25 de Abril, um Estado pós-revolucionário não podia ter nas suas prioridades controlar uma efervescência patrimonial que acompanhava um associativismo emergente e contrastava com – ou melhor contestava – a monumentalização da cultura nacional empreendida pelo Estado Novo. Até aos anos oitenta, foi a Direcção-Geral do Património Cultural que concentrou as competências em matéria de monumentos, bibliotecas, arquivos e museus. E se foi o governo de Maria de Lurdes Pintassilgo que proclamou o desejo de «quebrar a tradicional separação entre a cultura erudita, a cultura de massa e a cultura popular, institucionalizando meios de interpenetração entre essas diferentes áreas (e de ) igualmente, superar a dicotomia entre a cultura entendida como sedimento ou património adquirido e as expressões vivas da criação cultural de hoje», foi já o governo (VI) de Sá Carneiro que, afirmando pretender «a preservação efectiva do património cultural português e o estímulo à mobilização crescente e diversificada das energias culturais da Nação, pela intervenção não só do Estado, mas sobretudo pela participação activa das autarquias locais, fundações de utilidade pública, associações culturais, de recreio e juvenis, bem como da escola e da comunicação social» criou, em 1980, o Instituto Português do Património Cultural (IPPC), A intenção – contrastante com um discurso aparentemente descentralizador – parecia ser a de concentrar a responsabilidade pela coordenação das acções de salvaguarda e valorização do património cultural português no que ao Estado competia assegurar como direito dos cidadãos, responsabilidade que até então se encontrava dispersa por diversos organismos. Mas não tardou a que o património se tornasse demasiado para uma instituição só: a Biblioteca Nacional, autonomizou-se logo em 1980, a Torre do Tombo em 1985, os arquivos foram integrados no Instituto Português de Arquivos em 1988. Em 1990 o IPPC é sujeito a uma derradeira restruturação, sendo-lhe, no ano seguinte, retirada a tutela dos museus com a criação do Instituto Português de Museus (IPM), para onde vai também o Arquivo Nacional de Fotografia e o Instituto José de Figueiredo . Em 1992 o IPPC é subsituído pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico -IPPAR(Dec-Lei 106-F/92, de 1 de Junho), mas também este, logo dois anos depois, é sujeito a reestruturação de modo a poder incorporar a valência do restauro e dos «bens imóveis», passando a ter novamente sob a sua alçada o Instituto José de Figueiredo. Em 1997, é a vez da arquelogia se autonomizar no IPA (Instituto Português de Arqueologia) e o restauro se desvincular definitivamente para se colocar sob a tutela da Escola Superior de Restauro e depois, em 2000, do Instituto Português de Conservação e Restauro. Daqui para a frente o organigrama das instituições tutelares do património sofre constantes flutuações, com promessas e anulações de fusões, reivindicações de competências e responsabilidades, sendo os principais protagonistas da querela o IPPAR, o IPA , o IPM e a DGMNE. O último recorte institucional resultou do PRACE (Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado).

O voto final no programa do XVII governo, item «valorizar a cultura», é o de «que Portugal tenha voz activa nas organizações e actividades internacionais em prol da cultura, designadamente no contexto da União Europeia, do Conselho da Europa e da UNESCO». Para além da normal representação nas organizações, Portugal ocupa lugares institucionais específicos no que respeita ao património e sua gestão internacional

f) Portugal e o Património Mundial Dos 851 bens inscritos na Lista do Património Mundial, 13 encontram-se em território nacional. Nos últimos 25 anos Portugal viu 12 dos seus bens culturais e um natural incluídos na Lista do Património Mundial, colocando-se assim entre os 15 países com mais bens inscritos) 1983 Centro Histórico de Angra do Heroísmo nos Açores

2005. A Carta de Pêro Vaz de Caminha

1996. Furna do Enxofre (Açores)

No que respeita as Obras-Primas do Património Oral e Imaterial, Portugal não viu ainda nenhuma das suas propostas proclamadas pela UNESCO, mas a Lista Indicativa incluía, em 2000 • Impérios dos Açores E, mais recentemente, as candidaturas multinacionais do • Património Imaterial Galaico-Português (ver filme) retomada em 2007 e da As candidaturas à Lista do Património Cultural Imaterial apenas poderão ser formalizadas após a ratificação da Convenção por Portugal, o que o Concelho de Ministros propôs já em Agosto de 2007. A resolução deverá agora ser submetida à aprovação da Assembleia da República.

Uma apresentação assim de listas de instituições e bens culturais classificados acaba por reproduzir a visão estreita do património que se quer desconstruir, tanto neste texto, quanto, alegadamente, na própria legislação nacional e internacional que, paradoxalmente, acaba por acumular tipificação e reificação. Na verdade, e falando do caso português, a lei, logo desde 1985, descentraliza as políticas do património e atribui responsabilidades aos municípios na conservação e promoção do património. Por essa altura existiam já múltiplas Associações de Defesa do Património, muitas das quais tinham nascido do ímpeto descentralizador do pós 25 de Abril e dos posteriores impulsos para a regionalização, que exaltavam os direitos dos cidadãos sobre os seus bens culturais. Assim, se é verdade que a defesa do património entrou em Portugal com a XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura do Concelho da Europa(1983), a verdadeira febre do património deflagrou em Portugal a partir dos anos noventa, e em grande medida por razão do processo de regionalização e dos incentivos ao desenvolvimento regional. A inflamá-la estava algum desconforto identitário devido à entrada de Portugal na comunidade Europeia. Podemos encontrar nestas formas de associativismo, que espelha a emergência da sociedade civil em Portugal, algumas semelhanças com outras, mais elitistas, como as invectivas preservacionistas de Alexandre Herculano do romantismo nacionalista ou, mais tarde, com as sociedades de defesa e propaganda nacionalista do Estado Novo (ver Custódio: 1993) ou, ainda mais tarde, com a tendência, sempre elitista, de descoberta da autêntica cultura popular (sobretudo o artesanato) pela intelectualidade vanguardista da oposição ao regime. Mas, como lembra Furet (1996), o movimento de patrimonialização contemporâneo é social e identitário, enquanto que os que o precederam foram, primeiro, de natureza aristocrática e moderna, depois, revolucionária e romântica e, mais tarde, republicana e nacional. .

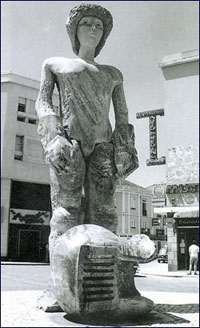

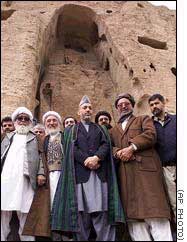

A transição não se faz facilmente. Por exemplo mexer nos símbolos nacionais como João Cutileiro fez em Lagos ou Guimarães, torna-se complicado. A concepção de cultura «desarticulada» como os corpos e armaduras do seu D.Sebastião (1973) e do seu D. Afonso Henriques (2001) não são de fácil popularização, sobretudo quando a imagética patrimonial do Estado Novo se mostrou tão eficaz na colonização dos nossos imaginários. Os novos meios de comunicação aceleram, no entanto, sem dúvida, a democratização do património e multiplicam o acesso aos meios de decisão em relação àquilo que deve ser considerado património. No Portal do Cidadão é hoje fácil aceder à página fornecida pelo IGESPAR e aos requerimentos para instrução de processos de classificação do património cultural e zonas de protecção e muito mais operações e consultas relativas ao património. Na mesma página se informa que o processo de classificação de um bem imóvel pode ser desencadeado pelo Estado, pelas Regiões Autónomas, pelas Autarquias Locais, pelo Instituto Português do Património Arquitectónico (IGESPAR), ou por qualquer Pessoa Singular ou Colectiva. Mas sabemos que o processo de uma eventual classificação apenas começa aí... A democratização dos processos pela internet parece beneficiar sobretudo o património que, pela sua maior volatilidade e pela inexistência de «organismos de tutela», carece de classificação institucional. Nesse sentido, podemos, talvez, falar de uma maior capacidade de empoderamento do património imaterial que aproveita o vazio institucional para se afirmar...por baixo, muitas vezes a contra-gosto da (ainda) alta cultura. (Ver, por exemplo folclore-online). Assim, e a despeito das queixas da academia relativamente à falta de participação da sociedade civil (e da própria academia) nos processos de definição legislativa relativamente à definição do património imaterial (Ramos 2003), é talvez no registo desse tipo de património que encontramos hoje uma maior participação social. Desde os anos noventa que alguns episódios têm também suscitado a opinião pública, dinamizado debate mediatizado mais aceso e, nalguns casos, feito (ou desfeito) lei. As gravuras paleolíticas do Vale do Coa recorreram às instâncias internacionais e ganharam voz pública nacional suficiente para impedir a construção da barragem. A transmissão de uma reportagem sobre os touros de morte em Barrancos, no ano de 1995, desencadeou a discussão de leis adormecidas e levou a que o articulado que proibia os touros de morte (Lei n.º 12-B/2000) e protegia os animais (Lei n.º 92/95) fosse alterado em nome da tradição e da cultura popular [5]. Mais recentemente, a casa de Almeida Garrett, mereceu também a mobilização da sociedade civil que, desta vez, não conseguiu contrariar a decisão estatal de demolição. Estes episódios levantam questões pertinentes relativamente à tutela das competências para emissão de parecer relativamente ao «valor simbólico» dos «lugares de memória»...[6] Também os media publicam cada vez mais reportagens de fundo sobre questões patrimoniais, em tom de zelo pelo interesse público. Em 2005, a revista Visão voltou para reavaliar «oito casos de património português» que havia visitado em 1995 [7]. Por seu turno, o Expresso denuncia o estado da «cidade romana desaparecida» [8], junto à Ria Formosa, expondo a «grande comédia da burocracia cultural». A julgar pelos números públicos, também os visitantes do património parece terem aumentado nos últimos anos. No início de 2004, os monumentos do então ainda IPPAR registaram o maior número de entradas desde que havia registos nos locais da sua dependência. Os monumentos que observaram maiores subidas foram o Mosteiro de Tibães, o Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro da Batalha, Mosteiro dos Jerónimos e o Mosteiro de Alcobaça. Podem ler-se estes dados como testemunho do fascínio atávico do património histórico e nacional (ou nacionalista)? Mas, e a atracção de Tibães? Não lhe advêm, também, do valor acrescentado do cuidadoso processo de patrimonialização? O Museu mais visitado em Portugal sempre foi o Museu Nacional dos Coches, e será ele a «âncora» do projecto «Belém Redescoberta» anunciado em Abril de 2006 pelo Ministério da Cultura. Como se lê em nota de imprensa ministerial «promocional» (2006-04-18), «(...) as alterações reflectem uma oferta museológica ímpar no mundo que conjuga o antigo e o moderno. Desta forma, a zona passa a associar o Museu dos Coches (um dos museus portugueses que em 2005 recebeu mais de 204 mil visitantes) com o novo Museu Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, um comodato de 863 peças, que passam a constituir o espólio a instalar no Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém (...). Este mix vai servir de ponto de partida para um programa de marketing internacional dedicado a esta zona da cidade, com especial incidência nos principais mercados emissores de turistas para Lisboa». Mais tarde a Ministra da Cultura virá a anunciar a abertura do Museu Mar da Língua Portuguesa (clique para ver filme), que funcionará como Centro Interpretativo dos Descobrimentos no espaço do antigo Museu de Arte Popular. Será isto uma tentativa de resposta à velha querela dos Antigos versus Modernos? [9] De que lado se coloca essa proposta? Dos Modernos porque responde com uma nova museologia digital, sem acervo físico – afirmando que «a vida dos museus não é eterna» - ou ainda dos Antigos, retomando a lusofonia e as Descobertas como lightmotive do prestígio nacional?

O último ponto do programa do XVII Governo toma a cultura como um dos vectores principais, se não o principal, para a afirmação de Portugal no mundo... lusófono. O património tem servido frequentemente a retórica das relações internacionais, independentemente do uso que dele fazem os interlocutores, por exemplo:

No que respeita o património cultural, Portugal tem privilegiado as relações culturais com os países, irmãos ou vizinhos, com quem manteve relações históricas ou coloniais. O património partilhado – por mais remoto que seja – é, muitas vezes, o alicerce para o discurso cooperativo. A retórica dominante nessas relações culturais é fortemente inspirada por um discurso de pendor luso-tropicalista que serve o propósito de acentuar a antecipação portuguesa à globalização e seus efeitos mais positivos, sobretudo a nível cultural: o florescimento antecipado da diversidade criativa. O mesmo teor discursivo da diversidade criativa inspirado no luso-tropicalismo serve a leitura e o incentivo aos processos patrimonialização que o reforcem em território nacional. Veja-se, por exemplo o caso de Mértola que, depois de uma política do Estado Novo que negou a importância do passado e arqueologia islâmicos, reintegra, de forma multiculturalista, os árabes na história nacional, produzindo, concomitantemente, mais argumento para as retóricas de cooperação cultural com os países árabes, sobretudo com Marrocos (SILVA, 2005) A elevação a Património Mundial de bens culturais de origem portuguesa em contextos não nacionais [12] – que agora se pretendem organizar na Rede de Património de Origem Portuguesa –, reforçam uma narrativa que serve, para o efeito, também os países /Estados em causa. A este nível, as relações culturais de Portugal com os países com quem manteve relações históricas ou coloniais inscrevem-se assim, claramente, num registo pós-colonial, não apenas do ponto de vista cronológico, mas também no sentido em que o próprio tempo colonial e seu património é objectificado por ambos os países para a construção de narrativas sobre o passado e o presente satisfatórias para cada um deles. De um ponto de vista absolutamente universalista, como se supõe ser o objectivo da UNESCO, o património deveria ser propriedade universal e a cooperação cultural animar-se pelo princípio do desenvolvimento mútuo. Mas o ancoramento ocidental da ideia de património privatiza-o e a analogia com a herança, inscreve-a num registo genealógico que a liga, necessariamente, ao tempo histórico, e à cultura que a produziu, contrariando, muitas vezes, o espírito de partilha universal. Uma cooperação cultural verdadeiramente despojada dos nossos interesses identitários, e por isso mais humanista, é mais fácil quando alheia à existência ou não de laços históricos partilhados e quando simultaneamente atenta ao nosso património e ao dos outros, ou melhor ainda: ao de todos nós.

Biliografia Referenciada CUSTÓDIO, Jorge. 1993. “Salvaguarda do património: antecedentes históricos”, in Dar o Futuro ao Passado. Lisboa: IPPAR. [1] "Monumentos Pátrios", texto publicado no segundo volume dos Opúsculos, retomam dois artigos de 1838 - "Monumentos I" e "Monumentos II" - seguidos, em 1839, por "Mais um Brado a favor dos Monumentos", previamente publicados na revista de O Panorama. Para uma história das práticas e do conceito de património em Portugal veja-se Custódio: 1993 [2] Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, DGEMN, desempenhou – até à sua incorporação no IGESPAR em 2007, uma actividade especializada nas áreas da instalação de serviços públicos e da salvaguarda e valorização do património arquitectónico. Eram atribuições da DGEMN a concepção, o planeamento e a coordenação das actividades que conduziam à construção e conservação dos edifícios do sector público do Estado, a salvaguarda e valorização do património arquitectónico, a avaliação e promoção da qualidade da construção. A DGEMN publicava a Revista Monumentos. [3] Embora a lei de 1985 considerasse já que o património cultural português era «constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo seu reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a permanência através do tempo» nenhum dos artigos respeitava directamente o património intangível. [4] No seguimento da aplicação da resolução citada foi criada, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2001, de 19 de Dezembro, a Comissão Nacional da Gastronomia, à qual compete, designadamente, coordenar a criação, desenvolvimento e utilização de uma base de dados de receitas e produtos tradicionais portugueses. [5] A realização de qualquer espectáculo com touros de morte é excepcionalmente autorizada no caso em que sejam de atender tradições locais que se tenham mantido de forma ininterrupta, pelo menos, nos 50 anos anteriores à entrada em vigor do presente diploma, como expressão de cultura popular, nos dias em que o evento histórico se realize. [6] Comunicado do Ministério da Cultura em 26 de Abril de 2005 [7] “A Memória à Espera”. Mário David Campos e Sara Belo Luís, Visão, 19 Setembro 2005. [8] “A Cidade Romana Perdida”. António Henriques. Expresso, 10 de Setembro 2005. [9] Uma reprise interessante da querela foi a esgrimida por António Pinto Ribeiro e Vasco Graça Moura, em 2002, nas páginas do Público e do Diário de Notícias (Republicada em Ribeiro: 2004) [10] Como demonstra Jack Goody, a iconoclastia não foi sempre, no entanto, um apanágio das civilizações bárbaras, i.e. como no vulgo, não ocidentais GOODY 2005). [11] Um caso extremo: a vítima americana de um atentado em Israel reclama ser idemnizada através de bens culturais iranianos em depósito no Museu da Universidade de Chicago pelo facto de o Irão, alegadamente, ter suportado o atentado. Para ver filme clique em Art & Anti-Terrorism: Victim's Rights: CBS News. [12] Em cujos processos de patrimonialização têm tido papel relevante a Fundação Oriente e a Fundação Calouste Gulbenkian

|

|||||||||||