|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

O problema da determinação da longitude no Tratado de Tordesilhas Mas para além do mistério que encerra, este convénio tem uma particularidade curiosa, invulgar em documentos deste tipo. Isto, porque os negociadores sobrestimaram a capacidade científica dos executantes, não se apercebendo que estes, na época, não dispunham dos mecanismos indispensáveis para levar a cabo a missão que lhes competia. Entre os problemas que se levantam ao estudarmos o Tratado de Tordesilhas parece-nos que o primeiro é, sem dúvida, tentar explicar a tão rápida concordância em alargar a área de domínio português, empurrando 270 léguas para oeste, a linha divisória que a bula Inter Caetera tinha estabelecido um ano antes. Efectivamente, a pedido dos reis de Castela e Leão e logo a seguir à descoberta do Novo Mundo por Colombo, o papa espanhol Alexandre VI tinha definido aquela linha como o meridiano que passava a 100 léguas a ocidente dos Açores e Cabo Verde, o que já de si denunciava uma forte indeterminação, não só porque não é indicada a partir de que ilha deveria ser feita a contagem, como acontece que os arquipélagos se estendem por longitudes não coincidentes. No Tratado de Tordesilhas, todavia, só é referido o arquipélago de Cabo Verde, mas a indeterminação mantém-se, ao longo 2°42´ que separam as longitudes das ilhas extremas. Iremos voltar a este aspecto, que merece uma análise mais cuidada mas que, na realidade, em nada nos ajuda a explicar, como atrás nos interrogávamos, a pronta concordância, pelas duas partes, da nova posição da linha divisória. Têm sido apontadas várias razões. Uma delas, seguida por alguns autores, pretende afirmar que D. João II teria forçado a levar o meridiano divisório para oeste porque, assim, os navios dispunham de maior área de manobra para realizarem as navegações no Atlântico, dado que, como é sabido, elas faziam-se descrevendo uma larga volta para aproveitar os ventos de feição 1. Este argumento não nos parece aceitável pelas seguintes razões: a) Não era possível, no mar e na época, exercer uma fiscalização que permitisse assegurar a entrada de um navio português na zona de influência dos nossos vizinhos ibéricos, por não se dispor de meios capazes de definir com rigor a posição do meridiano divisório. Se houve, ao longo dos tempos algumas intromissões de navios portugueses e consequentes reclamações, não consta que estas tivessem tido seguimento, talvez por falta de provas. b) Se estivesse na mente de D. João II, e daqueles que o representaram em Tordesilhas, defender o direito de passagem de navios portugueses para além da linha divisória que viesse a ser estabelecida, esse aspecto teria sido, certamente, negociado com sucesso, se fundamentado no incontestável direito de reciprocidade. De facto, no ponto 4 do Tratado, assenta-se que os navios dos «senhores rei e rainha de Castela e de Leão e de Aragão, etc. possam ir e vir, e vão e venham livre, segura e pacificamente sem contradição alguma pelos ditos mares que ficam com o dito senhor rei de Portugal dentro da dita raia, em todo o tempo e cada e quando suas altezas e seus sucessores quiserem e por bem tiverem» 2. Excepção à passagem inofensiva era quando os navios espanhóis, antes de atravessarem a linha de demarcação, encontrassem novas terras que teriam de entregar ao rei de Portugal. Portanto, a nosso ver, a única justificação, que parece válida, para ter levado o soberano português a defender o alargamento da sua zona de influência, teria sido a certeza, ou pelo menos, a suspeita da existência, de novas terras, a oeste, fossem elas ilhas ou continente. Não nos vamos deter neste campo, aliás várias vezes abordado, mas para além dos argumentos que têm sido usados para defender esta hipótese, há um que julgamos imperioso atender. Reportamo-nos ao texto do Tratado quando refere o traçado do meridiano divisório, dizendo, muito claramente, que no caso de se topar alguma ilha ou terra firme «se faça algum sinal ou torre» 3, afirmação que, só por si, nos garante que as suspeitas que hoje admitimos já existiam na época. Todavia, não nos parece que o afastamento da linha divisória para as 370 léguas de Cabo Verde (oportunamente tentaremos procurar explicar o porquê das 370 léguas) conviesse apenas a Portugal, como é comum afirmar-se. A nosso ver um convénio, a menos que seja negociado pela força das armas, o que não é o caso, só é possível quando há interesse para ambas as partes e, por isso, parece-nos importante avaliar quais as vantagens que, em Tordesilhas, poderiam advir para os Reis Católicos. A nós parece-nos que, estando Colombo a procurar o caminho do Oriente por oeste, tornava-se conveniente, para Fernando e Isabel, que o início da sua área de influência se situasse o mais possível para ocidente, desde que, bem entendido, não pusesse em causa as terras descobertas pelo Almirante. Deste modo, assegurava-se aos Reis Católicos uma área mais alargada, onde se poderiam encontrar novas terras durante a viagem que se pretendia fazer até alcançar o Catai 4. Aliás, como se constatou, alguns anos mais tarde, com a célebre questão das Molucas, era inevitável a divisão do mundo em dois hemisférios de influência como, na realidade, veio a acontecer. Deste modo conseguimos explicar a pronta concordância dos Reis Católicos 5, mas admitimos que a escolha das 370 léguas tenha sido ditada por outra razão, como a que mais adiante indicaremos. Um problema sério na aplicação do Tratado, para além da indefinição, já referida, de não se indicar qual a ilha do arquipélago de Cabo Verde, a partir da qual, se faria a medição das 370 léguas, era a dificuldade, que existia na época, de proceder à marcação da linha divisória. Esta dificuldade, aliás, que já se verificava quando da bula Inter Caetera de 4 de Maio de 1493, atrás referida, que definia aquela linha como um meridiano, alterando a filosofia de um outro Tratado que, pondo termo à guerra que D. Afonso v moveu a Castela e Aragão, se celebrou em Alcáçovas no ano de 1479 e foi firmado em Toledo no ano seguinte. Neste caso, entre outras cláusulas, os Reis Católicos, para que a paz fosse firme, estável e para sempre duradoura prometiam ao rei de Portugal «de agora em diante para todo o tempo» o direito «à possessão e quase possessão em que estão em todos os tratos, terras, resgates da Guiné com suas minas de ouro e quaisquer outras ilhas, costas, terras descobertas e por descobrir achados e por achar, ilhas da Madeira, Porto Santo e Deserta e todas as ilhas dos Açores e ilha das Flores e assim as ilhas de Cabo Verde e todas as ilhas que agora tem descobertas e quaisquer outras ilhas que se acharem ou conquistarem, as ilhas de Canária para baixo contra Guiné, porque tudo o que é achado e se achar, conquistar ou descobrir nos ditos limites para além do que está achado, ocupado, descoberto, fica para o dito rei e príncipe de Portugal e seus reinos, tirando apenas as ilhas Canárias, a saber: Lançarote, Palma, Fuerte Ventura, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, La Gran Canária, Tenerife todas as outras ilhas de Canária ganhas ou por ganhar, as quais ficam para os reinos de Castela» 5. Assim, neste tratado de Alcáçovas/Toledo estabelecia-se que seriam portuguesas as terras e ilhas «descobertas e por descobrir» a partir das ilhas Canárias «para baixo» isto é, para sul, o que envolvia a noção de latitude que, com os conhecimentos da época, era possível determinar a partir da altura da estrela polar ou do Sol ao meio-dia. Ao contrário, na apressada bula de Alexandre VI e no tratado de 1494, a linha divisória, por ser um meridiano, criava um problema que só foi possível resolver, a bordo, quase três séculos mais tarde. Todavia, o convénio estabelecido em Tordesilhas era bem claro. Deveria ser traçada no «mar oceano uma raia ou linha direita de pólo a pólo, a saber do pólo árctico ao pólo antárctico, que é de norte a sul. A qual raia ou linha se haja de dar e dê direita, como dito é, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde para a parte do poente, por graus ou por outra maneira como melhor e mais prestes se possa dar de maneira que não sejam mais.» 6. Para dar cumprimento a esta cláusula, estabelecia-se mais adiante no Tratado que, «dentro de dez meses primeiros seguintes contados do dia da factura desta capitulação, os ditos senhores seus constituintes hajam enviar duas ou quatro caravelas, a saber uma ou duas de cada parte, ou mais ou menos segundo se acordar pelas ditas partes que são necessárias». E nelas embarquem pilotos, astrólogos e marinheiros e quaisquer outras pessoas que conheçam» tanto de uma parte como de outra para que juntamente possam melhor ver e reconhecer o mar e os rumos e ventos e graus do Sol e norte, e assinar as léguas sobreditas, tanto que para fazer o sinalamento e limite concorram todos juntos os que forem nos ditos navios que enviarem ambas as partes e levarem seus poderes. Os quais ditos navios todos juntamente continuarem seu caminho às ditas ilhas de Cabo Verde, e dali tomarão sua rota direita ao ponente até às ditas 370 léguas, medidas como as ditas pessoas que assim forem acordarem que se devem medir, sem prejuízo das ditas partes. É ali de onde acabarem se faça o ponto e sinal que convenha, por graus do Sol ou do norte ou por singraduras de léguas, ou como melhor puder em concordar» 7. E que esta raia «seja havido por sinal e limitação perpetuamente para sempre jamais» e no caso de se topar alguma ilha ou terra firme «se faça algum sinal ou torre, e que em direito do tal sinal ou torre se continuem daí em diante outros sinais pela tal ilha ou terra em direito da dita raia, os quais partem o que a cada uma das partes pertencer dela» 8. Sem dúvida que o tratado incluía os ingredientes para se cumprir a soberana vontade dos reis que governavam os destinos dos habitantes da Península Ibérica, mas apenas no pergaminho e não no mar, pelas razões a seguir indicadas, uma delas, aliás, já atrás referida: a) Indeterminação do início da contagem das 370 léguas, dado que o arquipélago se estende por 2º42´ de longitude, sem ser indicada a ilha de referência; b) Indefinição do valor da légua, pois ao tempo da assinatura do Tratado usava-se 16 2/3 ou 17 1/2 léguas por grau, para não referir o de 18 léguas, proposto por Duarte Pacheco Pereira no Esmeraldo de Situ Orbis, escrito entre 1505 e 1508, mas que o autor já teria em mente quando foi testemunha em Tordesilhas. Se não bastassem estas dificuldades, o articulado estipulava ainda que, percorridas pelos tais navios, as 370 léguas para ponente a partir das ilhas de Cabo Verde, «se faça o ponto ou sinal que convenha» (isto no caso de não se topar alguma ilha ou terra firme) o que certamente não seria no mar, por razões óbvias, mas sim numa carta onde se traçaria a mencionada «linha direita de polo a polo», constituindo assim o padrão que, muitas vezes copiado, seria o atestado formal da execução do Tratado. Mas em que carta, e qual o tipo de projecção (como hoje diríamos) em que se traçaria esta linha? A cartografia é a ciência e também a arte, que permite representar num plano a superfície terrestre. Se a porção é pequena, as superfícies quase se confundem e o processo não oferece qualquer dificuldade. Quando, porém, a área em causa é de grandes dimensões, e como a superfície esférica não é planificável, há que procurar encontrar uma solução em que: a) Exista um sistema de coordenadas perfeitamente definido; b) O contorno das terras seja, o menos possível, deformado; c) A correspondência entre a superfície da terra e a carta seja unívoca, isto é, a cada ponto daquela deverá corresponder um único ponto desta e vice-versa; d) Na cartografia náutica ainda se exige (o que só foi realidade a partir do século xviii) que os azimutes marcados e os rumos seguidos pelo navio sejam iguais no mar e na carta. As primeiras cartas náuticas foram as chamadas cartas-portulano, que apareceram a representar o Mediterrâneo e são bem conhecidas pela teia de linhas de rumo que apresentam. O contorno da costa era desenhado a partir de pontos, cada um deles definido por uma distância estimada a um determinado rumo. Rumos da agulha de marear, portanto magnéticos, como se pode constatar por numerosos exemplos, dos quais o mais divulgado tem sido a carta de Angelino Dulcert (1339) na qual Gibraltar e a cidade de Alexandria aparecem no mesmo paralelo, quando o Estreito se encontra na latitude de 36º N e Alexandria em 31º N, o que mostra bem que a representação das terras apresenta uma distorção de 5º, correspondente à declinação magnética local 9. As cartas náuticas portuguesas começaram por ser do mesmo tipo das atrás mencionadas, com as imperfeições próprias do sistema elementar em que se baseavam, mas, ainda no tempo do Infante D. Henrique, o contorno das terras passou a ser obtido por derrotas e alturas. Foi um avanço considerável, pois conseguiu-se, pelo menos, um certo rigor quanto à coordenada latitude, já que a longitude continuou a ser estimada o que, naturalmente, provocava erros, por vezes importantes. Este problema só veio a resolver-se, na prática, com a utilização do cronómetro de bordo, inventado em 1735, pelo inglês John Harrison, mas que só no fim do século começou a ser usado nos navios, por se tratar de um instrumento que requeria alta tecnologia para a época, do que resultava uma baixa produção e, inevitavelmente, um custo elevado. Actualmente são os cartógrafos que elaboram as cartas náuticas, desde o trabalho de «campo», até ao produto final preparado para impressão. Todavia, no passado, a carta, apesar de ser produzida pelo mestre cartógrafo, o seu trabalho era resultado de um permanente diálogo entre ele e o piloto. Assim, este recolhia os elementos ou esboçava o desenho da costa e dos seus acidentes, por vezes, ainda desconhecidos, entregando esta informação ao cartógrafo que corrigia ou actualizava a carta padrão. A partir desta elaboravam-se outros exemplares, manuscritos, que eram usados pelos pilotos em viagens futuras. É oportuno esclarecer-se que estas cartas nada têm a ver com as que, belamente iluminadas, resistiram à fúria dos tempos e chegaram até aos nossos dias. Estas, eram destinadas a ofertas ou conservadas por altos dignitários e, portanto, bem diferentes da simplicidade dos exemplares de trabalho, usados pelos pilotos e que, assim o julgamos, todos eles desapareceram. Para se entender como era colocada na carta náutica, por exemplo, uma nova ilha, é indispensável conhecer como é que um piloto, quando se começou a fazer a navegação por alturas, determinava o ponto do navio. Antes de mais nada há que esclarecer, já o dissemos atrás, que o piloto governava pelo rumo da agulha, portanto magnético, pois só a partir do segundo quartel, do século xvi, em consequência dos trabalhos de D. João de Castro, é que se começa a tomar em consideração a declinação magnética que ao tempo era conhecida por variação 10.

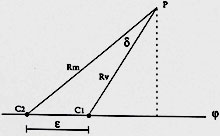

Deste modo, quando um piloto lançava o rumo Rv a partir do ponto P, a sua posição de chegada C1, ao paralelo j, calculado por observação astronómica, seria teoricamente o cruzamento de Rv com o referido paralelo. Este era, portanto, um erro inevitável, ou quase, pois em certos casos poderia atenuar-se, como a seguir veremos, utilizando a distância percorrida. Este elemento, porém, era estimado pois não havia, ao tempo, nenhum instrumento capaz de a calcular com um mínimo de rigor. Não se dispunha, ainda, da chamada barquinha, só inventada no fim do século xvi, mas que os nossos pilotos só começaram a utilizar no século xviii 11. Assim, o piloto para estimar a distância percorrida, tinha que recorrer à sua experiência, ou então a regras empíricas, função da força do vento e da sua direcção em relação ao rumo do navio, de que conhecemos uma tabela tardia, já de cerca de 1604, inserida no Roteiro da Carreira da Índia, de Gaspar Manuel. Por exemplo, «Com vento teso em popa, 36-38 léguas», numa singradura de 24 horas ou «Com vento quando a nau governa pela bolina, 8 léguas». Todavia, como muitas vezes, o navio era obrigado a efectuar um caminho poligonal, devido aos condicionalismos do vento, a distância efectiva tinha de ser reduzida a partir das várias pernadas percorridas pelo navio, usando o chamado Regimento das léguas 12.

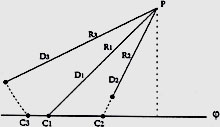

Veja-se agora como era marcada na carta a posição do navio, com a ajuda da distância. Para o efeito vamos admitir que o navio partia do ponto P e ao fim, por exemplo, de uma singradura tinha alcançado o paralelo j, calculado a partir da altura da estrela polar ou da meridiana do Sol. No caso do navio ter seguido ao rumo R1, e, ao fim de percorrer a distância D1, estimada pelo piloto, se encontrar precisamente no paralelo de latitude j observada, o piloto não tinha qualquer dúvida: a sua posição era C1. Todavia, quando ao percorrer-se a distância D2 não atingisse o paralelo j e o rumo R2 fosse inferior a 45º, em relação ao meridiano, o piloto mantinha o rumo e alterava a distância, considerando C2 como a posição do navio. Se o ângulo entre o rumo R3 e o meridiano fosse superior a 45º, era dada primazia à distância D3, admitindo-se C3 como a posição provável do navio. Veja-se que, neste caso, se corrigia o rumo, provavelmente afectado pelo abatimento, devido ao vento ou corrente, ou, também pela declinação magnética. E em que carta se colocava esta informação? A este respeito, admitiu-se que as cartas usadas pelos portugueses, eram cartas quadradas, isto é, com uma grelha de meridianos e paralelos, de graus iguais. Em termos modernos, esta carta corresponderia à projecção do globo num cilindro tangente ao equador e com o seu eixo, naturalmente, coincidente com o da Terra. Neste tipo de projecção, os paralelos, apesar do seu perímetro real ir diminuindo do equador para o pólo, quando planificados, têm todos o mesmo comprimento. Admitiu-se que as antigas cartas náuticas portuguesas eram quadradas ou até rectangulares, seguindo a carta de Marino de Tiro, concebida para o paralelo médio de 36º (correspondente à latitude de Rhodes) na qual o comprimento do grau da escala de latitudes, é constante e igual a cerca de 5/4 do grau do referido paralelo. Todavia, António Barbosa, em 1948, chamou a atenção para o erro que estava a cometer-se mostrando, num longo estudo 13, que as cartas náuticas portuguesas dos séculos xv e xvi, não tinham um sistema de projecção definido. Vamos ver porquê.

Comecemos por apresentar uma gravura onde se vê parte da superfície terrestre (à direita) e a sua representação cartográfica em projecção cilíndrica (à esquerda), na qual os graus de latitude têm a mesma dimensão dos de longitude. Na verdade, uma carta quadrada, onde se constata claramente que, quanto mais nos aproximamos do norte, mais a carta se deforma, chegando ao extremo do pólo geográfico ser representado por uma linha.

Vamos agora recuar no tempo, até ao século xvi e convidar o leitor a embarcar connosco num navio que, saindo do ponto A, vai navegar para oeste, exactamente sobre o equador. Para efeitos de pilotagem, usaremos a escala de 17,5 léguas por grau. Percorrida a distância de 350 léguas, encontraremos o ponto B, extremidade leste da ilha X, que visitamos, para constatar que se trata de uma estreita língua de areia com a largura de 175 léguas. Esta ilha, colocamo-la rigorosamente, na carta, entre as longitudes 20º (B1) e 30ºW sobre o equador. Em seguida, decidimos partir do ponto B, na extremidade leste da ilha X onde tínhamos chegado, e rumar Norte. Ao fim de 6x175 léguas, isto é, na latitude de 60ºN, encontramos o ponto C, a extremidade leste de uma outra ilha, a Y, medimo-la para constatar que era como a primeira, uma extensa língua de areia, mas com a largura de 87,5 léguas. Assim foi marcada na carta a ilha em Y1, a partir da sua ponta leste C1. Aconteceu, porém, que um outro navegador, participante destas viagens imaginárias que estamos a relatar, partiu do ponto D, situado como o ponto A, no meridiano de referência (hoje seria o de Greenwich), rumou para oeste sobre o paralelo dos 60ºN e encontrou, ao fim de percorridas 175 léguas, a ilha Y que nós já tínhamos visitado. E, como para os navegadores e cartógrafos da época, a escala usada era a mesma para toda a superfície terrestre, estando a ser considerada, como já o dissemos, as 17,5 léguas por grau, a ilha Y foi colocada na carta na posição Y2, a partir de C2. Verifica-se assim que a ilha Y que, na realidade, se situa entre os 20º e 30ºW de longitude, na latitude de 60ºN, foi, em ambos os casos mal representada cartograficamente. De facto, na posição Y1, está correcta a ponta leste (Cl) da ilha em 20ºW, mas incorrecta a largura, pois a ponta oeste devia ter sido colocada em 30ºW. Na posição Y2, está toda a representação cartográfica errada, pois a ilha foi situada entre 10º e 15ºW, quando os seus extremos se encontram, repetimos, nas longitudes de 20º e 30ºW.

Constata-se assim que, na cartografia usada na época, a posição de uma ilha (ou de uma costa) dependia do rumo que seguia o navio quando a achasse. Assim a ilha foi, não só representada na carta em duas posições diferentes, como a correspondência, entre os pontos da superfície terrestre e os da carta, deixou de ser unívoca, contrariando uma condição fundamental em cartografia. Aliás estes erros, pela primeira vez assinalados por António Barbosa, foram mais tarde apontados por Teixeira da Mota que apresenta alguns casos concretos, em Reflexos do Tratado de Tordesilhas na Cartografia Náutica do século xv 14. Salta portanto à vista que, atentendo ao modo como era feita a cartografia, os meridianos deixavam de ser rectas, perpendiculares ao equador, a não ser o meridiano de referência, onde se iniciavam as contagens. Assim, a chamada carta quadrada, só o era no nome, porque na sua execução o aspecto que deveria ter era o da imagem ao lado.

Este tipo de projecção, aliás, viria a ser apresentado no Atlas Coelestis, da autoria de John Flamsteed (1646-1719), personagem muito importante na história da astronomia por ter sido o primeiro director do Observatório de Greenwich, fundado em 1676 e desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento da ciência náutica. Nas cartas ditas quadradas que temos vindo a analisar, a escala era indicada por um petipé, também chamado tronco, que, como vimos, correspondia ao número de léguas por grau, medido no meridiano ou no equador. Os troncos de léguas, figuras comuns e características das cartas náuticas, aparecem graduados em 16 2/3 léguas, mas, especialmente em 17 1/2, léguas por grau. A inconveniente utilização de um tronco de léguas único para toda a carta e, portanto, independente da latitude onde se navegava, já tinha sido notada por D. João de Castro e Pedro Nunes. A este respeito, D. João de Castro, no seu Roteiro de Lisboa a Goa, de 1537, com a sua longa experiência e sabedoria, diz-nos que, na travessia da costa do Brasil ao Cabo da Boa Esperança, o caminho percorrido é 150 léguas mais curto. E que «já está assentado por máxima nos mareantes, que neste caminho se hão-de contar mais léguas em cada um dia natural, do que acharem que a nau podia andar por qualquer via que fosse» 15. Apesar destas constatações, bem evidentes, só no princípio do século xvii, aparece referência à utilização de troncos de léguas (que têm sido designados por troncos particulares das léguas), no Regimento Náutico, entregue pelo rei a Gaspar Jorge do Couto, em 13 de Março de 1608: «Na carta de marear usareis dos troncos de léguas, que o dito João Baptista [Lavanha] deu, que são acomodados às alturas e servem nelas para lançar o ponto na carta com certeza, sendo os outros troncos falsos causadores de grandes erros na navegação» 16. Este importante avanço na prática da navegação, só resolveu em parte o problema, porque os troncos de léguas que se desenhavam, a partir das tabelas para o efeito calculadas, só eram aplicadas com rigor quando se caminhava sobre um paralelo. Ficava portanto por resolver a redução do caminho percorrido, quando o navio seguisse a um rumo oblíquo, dado que, quando se caminhasse sobre o meridiano ou sobre o equador se utilizava, muito justamente, o tronco geral de léguas. Todavia, nas proximidades do equador a diferença entre o tronco geral e os particulares, não era significativo para a náutica praticada na época. Os portugueses assim navegaram até meados do século xviii, quando a chamada carta de latitudes crescidas, começou a ter uso comum no nosso país. Esta carta que se deve a Gerard Kremmer, conhecido pelo nome de Mercator, foi um dos mais importantes avanços na evolução da náutica, porque permitiu que, nestas cartas também desenhadas em projecção cilíndrica, mas com os graus de latitude crescendo para o pólo, o rumo do navio desenhado na carta fosse o mesmo que o navio, de facto, segue no mar. É no entanto indispensável esclarecer, que a realização prática desta carta de latitudes crescidas ficou na história, ligada ao nome de Mercator, mas o seu conceito deve-se sem qualquer dúvida, a Pedro Nunes. Efectivamente, este ilustre matemático e cosmógrafo português, nos seus dois tratados, publicados em 1537 – Sobre certas dúvidas da navegação e Em defensam da carta de marear – mostra que as cartas quadradas têm defeitos que é necessário remediar. Admitindo porém que, até aos 18º de latitude, estas podiam ser usadas sem inconveniente, pelas razões que atrás referimos, mas que a partir deste valor, deveriam ser utilizados o que ele designa por quarteirões, isto é, cartas parciais abrangendo pequenas regiões, desenhadas em projecção rectangular, na proporção do grau do meridiano para o grau do paralelo médio. Apenas faltou a Pedro Nunes, integrar os quarteirões numa carta geral, solução que veio a ser conseguida com sucesso por Mercator. O assunto foi muito discutido pelos negociadores do referido convénio e haveria de continuar a sê-lo posteriormente. Há no entanto uma contribuição, acerca da qual merece a pena que nos detenhamos um pouco. Para o efeito teremos de nos deslocar a Blanes, não muito longe de Barcelona. Aqui vive Jaime Ferrer, nascido em Vidreras, na Gerona, possivelmente em 1445, que navegou largos anos à procura de pedras preciosas para a corte de Nápoles e que, a partir de 1480, se dedicou ao comércio e lapidação de gemas. Filósofo, apaixonado pela obra de Dante, Jaime Ferrer interessou-se pela cosmografia, onde atingiu notável prestígio que chegou ao conhecimento dos Reis Católicos. Alguns historiadores chegam a afirmar que Ferrer, com os seus conselhos, influenciou os soberanos a darem apoio à proposta de Colombo de viajar para ocidente 17. Certo é, porém, que após a assinatura do Tratado, Fernando e Isabel preocupados com a sua aplicação, procuram quem os possa ajudar a resolver o problema da marcação do meridiano divisório. E é, precisamente, neste contexto que se inicia uma troca de correspondência entre aqueles soberanos e Ferrer. Em 27 de Janeiro de 1495, este envia uma carta para a corte, acompanhada de um planisfério onde diz que «la distancia de las dichas trecientas setenta léguas cuando se estiende la línea occidental, partindo del dicho Cabo Verde (…) que en el equinócio distan viente e tres grados» 18. Vallicrosa transcreve este texto 19, dizendo que as 370 léguas se deveriam contar no paralelo das ilhas de Cabo Verde e não no equador, mas não nos parece correcto este comentário porque, a diferença de longitude entre os meridianos de Cabo Verde e de Tordesilhas, uma vez definida na latitude deste arquipélago, mantém-se como não podia deixar de ser, ao longo de todo o globo. Luís de Albuquerque fez também idêntica advertência acerca deste passo, mas quanto à equivalência entre as 370 léguas e os 23º, procura explicá-la dizendo que o cosmógrafo chegou a este resultado usando o módulo de 16 2/3 léguas por grau 20. Em 28 de Fevereiro de 1495, os Reis Católicos responderam a Ferrer, ordenando-lhe que se desloque a Madrid, o que o cosmógrafo faz, acompanhando depois a corte até Burgos, onde esta se mantém durante os meses de Junho a Agosto. Aqui, Ferrer volta ao assunto, notando que as ilhas de Cabo Verde distam do equador 15º e que as 370 léguas contadas a oeste das ditas ilhas equivalem a 18º, pois cada grau, contado em tal paralelo equivale a 20 léguas e 5/8 de légua 21. Como este último texto é, seguramente, de 1495 22, não se compreende como é que, no mesmo ano, aquele ilustre cosmógrafo tenha usado dois valores tão díspares para o grau equinocional, como o de 16 2/3 léguas, conforme deduzido por Albuquerque mas que Ferrer nunca refere, e o de 21 5/8 léguas, que parece ser, incontestavelmente, o que ele admite para o grau do equinócio ou do meridiano 23. Vamos tentar ilibar o cosmógrafo de Blanes dum erro que ele não cometeu. Os textos que temos referido fazem parte de uma obra de Ferrer, compilada pelo seu criado Rafael Ferrer Coll e publicada em 1545, após a morte do autor que teve lugar certamente, pouco depois de 1523, pois nesta data o seu estado de saúde já era muito precário. A obra com o título Sentencias Catholicas del Divi poeta Dant florenti compiladas per lo prudentissim mossen laume Ferrer de Blanes, M. D. xlv., reúne vários opúsculos, e num deles o autor fala da sua «gran pratica en Cosmographia y molta experiencia en lart de Navegar» 24. Nós temos estado a seguir os textos desta obra publicados por Navarrete, mas no que respeita à carta de 27 de Janeiro, solicitámos à Biblioteca da Universidade de Barcelona para nos enviar cópia fiel do texto original 25 e assim verificamos que, quando Ferrer afirma que as trezentas setenta léguas «distan [del equinócio] xxiii grados», esta cifra está escrita, aliás por duas vezes, em algarismos romanos. Parece-nos perfeitamente possível que o impressor tenha tomado um v por um x, cometendo um erro, aliás comum, deixando assim de imprimir o valor correcto de «xviii grados». Deste modo todo o texto de Ferrer fica coerente com as 20 5/8 léguas que utiliza no paralelo de Cabo Verde 26. Este cosmógrafo de Blanes tem um lugar destacado no processo de Tordesilhas, porque apresentou uma solução prática para calcular, no mar, a posição do meridiano divisório. É certo que o próprio Tratado indicava que esta linha devia ser estabelecida por «rumos de vento» e «graus do sol e do norte» 27 o que, para Luís de Albuquerque, significa o recurso ao Regimento das léguas e à latitude pela determinação das alturas daqueles astros 28. Todavia, coube a Ferrer o mérito de ter apresentado aos Reis Católicos uma proposta para se chegar à posição do meridiano de partilha.

Para o efeito, o cosmógrafo aconselhava que se largasse das ilhas de Cabo Verde, que se situam na latitude de 15ºN, navegando para poente, ao rumo oeste 1/4 noroeste, isto é, 281º 15´, até se atingir a latitude de 18º 1/3. Ao chegar a este ponto, o navio faria rumo Sul e ao atingir a latitude de Cabo Verde, estaria numa posição destanciada 370 léguas daquele arquipélago. Ferrer diz ainda que aqueles 3º 1/3 correspondem a 74 léguas à razão de vinte por cento 29. Esta solução nunca foi posta em prática porque, seria extremamente difícil, ou melhor, seria impossível fazer com que o navio seguisse o caminho correcto com o rigor exigido, dado que quando se navega à vela, é-se obrigado a fazer bordos, quando o vento não sopra dos sectores da popa, fugindo-se constantemente ao rumo base. Além disso, há factores que não era possível corrigir, como por exemplo o abatimento do navio devido ao vento e à corrente. Aliás, mesmo na época, havia consciência que «esta maneira é muito dificultosa pela impossibilidade que há de caminhar o navio em linha recta», como afirmou Fernando Colombo na Junta de Badajoz-Elvas que teve lugar em 1524 30. E existia ainda um outro factor que tornava as coisas mais complicadas quando se pretendia seguir o rumo certo. E isto porque, já o dissemos atrás, o piloto da época, ao navegar pela informação que lhe dava a agulha de marear, estava a utilizar o rumo magnético e não aquele que ele pretendia, cometendo um erro correspondente à declinação magnética ou variação da área onde navegava, circunstância que tornava completamente impraticável o método proposto por Jaime Ferrer. Aliás, mesmo que fosse possível definir com rigor a posição, a 370 léguas de Cabo Verde, onde deveria passar o meridiano de Tordesilhas, este só poderia ser uma «linha direita de polo a polo» (como o Tratado estabelecia) sobre a superfície da Terra mas não nas cartas náuticas ou geográficas, onde essa linha devia ser marcada. Efectivamente – e repetimos o que já atrás dissemos – nas cartas ditas quadradas, usadas na época, a sua projecção, apesar de não ser bem definida, aproximava-se, como vimos, da usada por Flamsteed, onde o único meridiano «direito» é o de referência. Deste modo, a linha divisória seria sempre uma curva. E é por esta mesma razão que os mestres cartógrafos portugueses têm sido acusados de desenhar, dolosamente, alguns territórios para oriente da linha divisória, quando, hoje sabemos, que se encontram em posição errada. Parece-nos que a acusação é injusta, pelo menos em grande parte dos casos, pois resulta de não ter sido utilizado o tronco particular das léguas adequado à latitude em que, nas cartas, os territórios foram colocados. Tem-se procurado conjecturar o motivo que determinou a escolha da distância de 370 léguas, para separar o meridiano de partilha das ilhas de Cabo Verde. Já aventámos razões que poderiam ter estado na mente dos soberanos das duas nações vizinhas. Todavia, alguns historiadores 31 admitem que a posição da linha divisória tenha tido como finalidade, dividir em partes iguais, o espaço que medeia o arquipélago de Cabo Verde à mais próxima ilha descoberta por Colombo na sua primeira viagem. Para esta hipótese ter viabilidade, torna-se necessário que a distância entre a ponta oeste da ilha de Santo Antão (admitindo que a contagem se faria a partir do extremo ocidental do arquipélago de Cabo Verde, o que não é pacífico) e a costa leste da ilha La Española, a actual Haiti, seja igual a 2 x 370 léguas. Efectivamente, a diferença de longitude entre os dois pontos acima assinalados é 43º 13´ (25º 22´W para o limite ocidental de Santo Antão e 68º 35´W para a costa do lado nascente da Espanhola) e portanto as 370 léguas corresponderiam a metade daquela diferença de longitude. Isto conduz a 17.12 léguas para o comprimento do grau, valor muito próximo dos usados na época que eram, como sabemos, 16 2/3 e 17 1/2 32. Julgamos que esta justificação para a distância das 370 não passa de uma simples coincidência. De facto, estamos a arquitectar um esquema com base numa longitude rigorosa da ponta leste da ilha La Española, quando, na época, os elementos disponíveis eram apenas os estimados por Colombo durante a sua primeira viagem. Jaime Cortesão, que estamos a seguir, para justificar esta coincidência, utiliza o valor do grau de 18 léguas, conforme Duarte Pacheco Pereira preconiza, reduzindo-o para o paralelo de 17º 4´ N, onde a contagem das 370 léguas era feita, obtendo o valor de 17,21 léguas, praticamente igual ao módulo 17,12 acima mencionado. Todavia, este ilustre historiador, como nós, põe sérias reservas a esta tentativa de justificar a escolha do segmento de 370 léguas para separar o meridiano de partilha do arquipélago de Cabo Verde. Portanto, parece-nos que as 370 léguas, inventadas em Tordesilhas, vão continuar sem uma justificação plausível. Magalhães, desgostoso com a corte portuguesa, oferece os seus serviços a Carlos V, propondo-se alcançar as Molucas por ocidente, afirmando, por convicção ou por interesse, que as ilhas são pertença de Espanha. Aceitando o argumento de Magalhães, Carlos V confia-lhe uma armada de cinco navios que largam de São Lucas de Barrameda a 20 de Setembro de 1519. D. Manuel tem conhecimento desta viagem e delibera enviar uma frota, comandada por Jorge de Brito, com a finalidade de construir uma fortaleza no local mais adequado e apresar os navios de Magalhães. Esta frota demora-se na Índia e em Malaca e, quando chega às Molucas em Fevereiro de 1522, sob o comando de António de Brito, irmão de Jorge, já falecido, sabe que tinham estado em Tidore, uma outra pequena ilha próxima de Ternate, duas naus, as que restavam da armada de Magalhães que, por uma vez, tinha sido morto, num pequeno ilhéu das Filipinas, quando mais de um milhar de indígenas se opuseram a uma cinquentena de espanhóis. E, que dessas naus, uma delas, a Victória, sob o comando de Juan Sebastian de Elcano, tinha seguido pela rota de oriente. A outra, que arribara a Ternate por fazer muita água, tinha sido destruída por António de Brito e os seus tripulantes feitos prisioneiros. Foi esta a altura em que os Portugueses iniciaram a construção de uma fortaleza em Ternate. Em face desta situação juntamente com outras notícias que mostravam claramente as intenções de Castela a respeito dos territórios no Oriente, o Tratado de Tordesilhas ganha nova dimensão. Agora, já não se limita à linha que divide as águas do Atlântico. O semimeridiano, terá de ser prolongado pelos antípodas para se definir a quem pertence esse apetecido arquipélago das especiarias. Após contactos prévios, comissários de D. João III e de Carlos V, em Março de 1524, reúnem-se em Badajoz e Elvas, para se voltar a discutir o modo de concretizar o Tratado confirmado em Arévalo. Não nos vamos deter demoradamente nesta nova fase do processo. Todavia merece a pena referir a reunião de 30 de Maio, na qual os delegados portugueses, reconhecendo a falsidade das cartas e das pomas [globos], propõem quatro modos de «medirem a largura das terras verdadeiramente e se fazer esta demarcação na verdade, as quais são as seguintes: Item a primeira uma terra por distancia de lua com algua estrela fixa conhecida, e a segunda per tornar per distancias do sol e da lua em seus occasos e esta mesma em terra que tiver o orizonte sobre a augoa e a terceira pera hum grado sem algum signal do çeo para mar e terra – item a quarta por eclipses lunares» 33. Destas quatro soluções, as duas primeiras baseiam-se no processo indicado, em 1514, por João Werner 34, que utiliza as distâncias angulares entre a Lua e uma estrela. Todavia para a sua utilização era indispensável a existência de instrumentos rigorosos, o que só veio a acontecer no século xviii com os chamados instrumentos de dupla reflexão, como octante e o sextante e, também, de tábuas que fornecessem a hora no meridiano de referência, em relação ao ângulo entre a Lua e uma estrela, das várias escolhidas para o efeito. Este foi o método, assaz complexo, que antecedeu a utilização do cronómetro, solução que resolveu de uma maneira prática e eficaz a determinação da longitude no mar. Se, quanto à terceira solução não se entende como se pode aplicar, no que respeita à última tornava-se necessário dispor de tabelas que indicassem a hora, em que, por exemplo, começavam ou terminavam os eclipses lunares, reportada ao meridiano de referência. Mas mesmo que os pilotos dispusessem de tais efemérides, a raridade do fenómeno tornava o método, praticamente, inexequível. Solução deste tipo, aparece mais tarde, quando no ano de 1609, Galileu constrói a luneta com a qual descobre os satélites de Júpiter, em que as ocultações frequentes permitem a elaboração de tabelas, muito úteis para a determinação da longitude, mas não no mar, onde a carência de uma plataforma estável, tornavam o método impraticável. Nessa famosa junta de Badajoz-Elvas, Fernando Colombo apresentou, na sessão de 13 de Abril, várias soluções para a determinação do meridiano divisório, algumas já atrás mencionadas como aquela sugerida por Ferrer, caminhando para poente, ao rumo oeste 1/4 noroeste, mostrando-se porém, pouco confiado no seu sucesso como foi atrás referido. Nessa mesma sessão o filho do célebre almirante, afirmou que «La outra forma seria formar un instrumento fluente, el cual en el mas largo y determinado espacio de tiempo que ser pudiesse acabase de correr asinando él sus puntos divisos por sus horas y cuartas é fracciones, y con ele tal instrumento comenzar á caminar desde el lugar dó comienza la praticion al punto de mediodia, y cuando caminasse mas al oriente por cada quincena parte de hora que ele mediodia viniese al caminante antes de haber corrido 24 horas, diremos que habia caminado un grau hácia el oriente ó por el contrario hacia el occidente, …35. O instrumento fluente viria a ser o cronómetro de bordo, já referido, que podia guardar a hora do meridiano de referência e assim, por diferença de tempo, determinar a longitude. Na época, porém, o relógio de bordo era a ampulheta que, devido às suas características, mas especialmente em resultado da sua deficiente operação, não oferecia qualquer rigor. Desta junta de Badajoz-Elvas nada resultou de positivo e por isso, a questão das Molucas acaba por ser resolvida de um modo insólito, em que Portugal, por escritura outorgada em Saragoça, no dia 22 de Abril de 1529, adquire ao rei de Espanha, por 300 000 ducados um arquipélago que, mais tarde, veio a confirmar-se, que lhe pertencia. Não é possível referir a história pormenorizada do Tratado de Tordesilhas. Apresentamos os factos mais significativos, relacionados com a sua aplicação técnica, mas depois de mais de um século de aparente calma, a controvérsia volta a renascer após a fundação, pelos portugueses da colónia de Sacramento, na margem esquerda do rio da Prata, no ano de 1680. Sitiada e ocupada pelos espanhóis, estes acabaram por devolver aquele território pelo tratado de 7 de Maio de 1681. Todavia, a questão da propriedade ficaria para resolver em conferência posterior, que veio a ter lugar durante os anos de 1681 e 1682, em Badajoz e Elvas, onde em 1524 se tinha discutido em vão o problema das Molucas. É evidente que continuava em causa a correcta definição do meridiano de partilha, constatando-se, mais uma vez, por carência de recursos técnicos, que não foi possível o entendimento entre as partes. No dia 13 de Janeiro de 1750 é assinado, entre Portugueses e Espanhóis, o Tratado de Madrid em que se declara abolida a linha de partilha que, afinal nunca tinha sido definida. Tordesilhas foi, assim, um tratado impossível. Todavia, a sua não concretização foi, sem qualquer dúvida, o factor mais importante que permitiu o extraordinário crescimento para ocidente dessa grande nação que é o Brasil. 1«Assim, insisto em que o primeiro convénio de Tordesilhas primeiro, para não confundir com o chamado das pescas só foi para o Príncipe Perfeito uma vitória na medida em que lhe deixava campo de manobra marítima no Atlântico», Luís de Albuquerque, Os Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1985, pág. 117. 2 Tratado de Tordesilhas e Outros Documentos, Lisboa, 1989, pág. 70. 3 Idem, pág. 70. 4 Já há alguns anos atrás, Ramon Ezquerra dizia «Siempre han considerado los historiadores portugueses un gran triunfo propio la modificación introducida en la línea de partición; pero, dada la incertidumbre de lo descubierto por Colon, suponiendo que eran aquellos países las soñadas Indias y que habia llegado a las cercanias del Catay, el traslado occidental de la Línea suponia asegurar a los Reys Católicos más extension hacia el Oeste …». Las Juntas de Toro y de Burgos, in El Tratado de Tordesilhas y su projección, Valladolid, 1973, tomo i, pág. 154. 5 Tratado de Tordesilhas e Outros Documentos, Lisboa, 1989, pág. 46. 6 Idem, pág. 68. 7 Idem, págs. 69-70. 8 Idem, pág. 70. 9 Albuquerque, Luís de, Curso de História da Náutica, Rio de Janeiro, 1971, pág. 9. 10 Actualmente, utiliza-se o termo variação para designar o somatório da declinação com o desvio da agulha. Este, devido à influência magnética produzida no navio, só passou a ter expressão a partir do século xix quando os navios começaram a ser construídos em ferro. 11 A barquinha foi descrita pela primeira vez por William Bourne em 1577 mas só aparece num livro náutico português em 1755, quando Francisco Xavier do Rego publicou o Tratado Completo de Navegação. 12 O Regimento das léguas, permite resolver o triângulo da estima. O leitor interessado em desenvolver este assunto, deverá consultar A Marinharia dos Descobrimentos, de Fontoura da Costa, Lisboa, 1983, 4.ª ed., pág. 363 e seguintes. 13 António Barbosa, Novos subsídios para a história da ciência náutica portuguesa da época dos descobrimentos, Porto, 1948. 14 In El Tratado de Tordesilhas y su projección, Valladolid, 1973, tomo i, págs. 137 e segs. 15 Edição anotada por João Andrade Corvo, Lisboa, 1882, pág. 241. 16 Livros das Monções, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1880, vol. i, págs. 216-17. 17 Vallicrosa, José M.ª Millás, Estudios sobre história de la ciência española, Barcelona, 1949, pág. 469. 18 Navarrete, Martin Fernandez, Colección de los viajes y descubrimientos, Madrid, 1895, tomo ii, pág. 112. 19 Vallicrosa, obra citada, pág. 472. 20 Albuquerque, Luís de, O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades técnicas da sua aplicação, in El Tratado de Tordesilhas y su projección, vol. i, pág. 124. 21 Navarrete, obra citada, pág. 113. 22 Navarrete, obra citada, pág. 117. 23 Nos textos de Ferrer, transcritos por Navarrete, que estamos a seguir, são utilizados os seguintes valores para a extensão de 1º: a) no equador : 21 5/8 léguas. Todavia, Duarte Leite na História da Colonização Portuguesa do Brasil – Duarte Pacheco Pereira, Percursos de Cabral, Lisboa, 1923, vol. i, pág. 237, citando o texto de Ferrer que estamos tratando, chama a atenção para o facto deste cosmógrafo preferir o grau de Eratóstenes, de 700 estádios igual a 87 1/2 milhas e como 1 légua tem 4 milhas, o valor do grau seria de 21 7/8 léguas e não 21 5/8 como é referido várias vezes no texto. b) na latitude de 15º: 20 5/8 léguas. c)no trópico; 20 4/360 léguas. 24 Jaime Cortesão, em A ciência portuguesa e as negociações do Tratado, in Obras Completas, Os Descobrimentos Portugueses – iii, Lisboa, 1990, diz-nos que possuía um exemplar de uma edição fac-similada, de que se fizeram apenas, cem exemplares, em Barcelona (1922). Não encontramos nenhum outro exemplar desta obra em Portugal e quanto à que pertenceu a Jaime Cortesão, estará provavelmente na Biblioteca Nacional, onde foi recentemente depositada a biblioteca deste ilustre historiador, mas que ainda não foi tratada. 25 Agradecemos a gentileza ao Dr. Jordi Torra, pelos elementos que nos enviou. 26 De facto 370 léguas/20 5/8 léguas = 17º, 939. 27Tratado de Tordesilhas e Outros Documentos, obra citada, pág. 69. 28 Albuquerque, obra citada em 20, vol. i, pág. 124. 29 Navarrete, obra citada, pág. 113 e seg. O cálculo feito por Ferrer é rigoroso, pois a tangente de 11º 1/4 é 0,1989, o que dá, para à escala de 21 5/8 por grau, 3º 25´. 30 Navarrete, obra citada, ed. 1837, tomo iv, pág. 337. 31 Este aspecto foi, assim o julgamos, inicialmente levantado por Charles de Lannoy em Histoire de l’expansion Coloniale des peuples européens (Portugal et Espagne), Bruxelas, 1907, pág. 54.

Ver também Jaime Cortesão, As estipulações do Tratado de Tordesilhas, incluído na parte v, capítulo iv, das Obras Completas, Os Descobrimentos Portugueses – iii, Lisboa, 1990, pág. 710.

32 Se quiséssemos ser rigorosos devíamos reduzir os valores de 16 2/3 e 17 1/2 léguas por grau, para o paralelo em que a distância se media, isto é, para a latitude de Santo Antão, o que correspondia, respectivamente, a 15.93 e 16.73 léguas por grau. Todavia, consideramos esta redução um preciosismo dado que, na náutica, este procedimento demorou a entrar nos cálculos náuticos. O genial Pedro Nunes ainda afirmava em 1537, quando se referia às «quarteladas» que, até aos 18º de latitude boreal e austral, os graus medidos nos paralelos teriam o mesmo valor dos medidos no equador.

Na época – que saibamos – só o cosmógrafo Jaime Ferrer (vamos ocupar-nos dele mais adiante) teve a preocupação de reduzir, conforme conhecemos pelos seus escritos, o comprimento do grau ao paralelo em que estava a ser medido, quando este rigor de nada servia pois partia de um valor do grau que se afastava, significativamente, da realidade.

33 As Gavetas da Torre do Tombo, vol. ix, gav. xviii, maços 7-13, pág. 218.

34 Johannes Werner, de Nuremberga, apresentou este método, no primeiro volume da Geografia, de Ptolomeu, que editou em 1514.

35 Navarrete, obra citada, edição de 1837, vol. 336.

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

| © Instituto Camões 2003 | ||||||||||||||||||