| Como determinar critérios

para definir o que é do nosso tempo? Aceitar o que coexiste connosco?

Mas connosco, quem, de entre nós, uma vez que as idades são

diferentes, e as ideias, as sensibilidades e os valores também? Podemos

talvez considerar que essas diferenças são justamente marca de um

tempo ainda não filtrado pela sistematicidade de um ponto de vista histórico,

e atentar na sua coexistência como sinal de variedade e riqueza, ou

mesmo de imperfeição do nosso olhar, que em contrapartida nos

transmite a vibração da incompletude de tudo o que vive, e por isso

pulsa, dura e se transforma.

Contemporâneos a escrever, em Portugal.

Alguns vultos tutelares, personalidades maiores, escritores de referência,

mais ou menos afastados do nosso quotidiano, emergindo na imprensa, TV,

ou morando mesmo ao nosso lado, frequentando a nossa praia, indo, como nós,

ao supermercado ou ao cinema. Outros, menos tutelares, que escrevem nos

periódicos, que recebem prémios, mais jovens, mais precários. Todos a

fazer-nos pensar sobre o mundo e a vida, a fazer-nos emergir da nossa

condição de leitores à partida passivos, mas determinados na atitude

de escolha, que só pode exercer-se a partir do conhecimento. Tentemos,

pois, conhecer.

Em

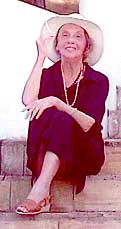

Arte Poética II, Sophia de Mello

Breyner Andresen (n. 1919) escreve: Em

Arte Poética II, Sophia de Mello

Breyner Andresen (n. 1919) escreve:

A poesia é a

minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a

minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens.

Por isso o poema não fala duma vida ideal mas duma vida concreta: ângulo

da janela, ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, sombra dos

muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das

estrelas, respiração da noite, perfume da tília e do orégão.

Para Sophia, a poesia é, pois, encontro

do ser com o concreto do mundo, e repare-se como, explicitando o que

para si é a poesia, a autora insensivelmente já está a fazer poesia,

comunicando a sua percepção das coisas através da transfiguração da

palavra poética.

Publica livros desde 1944 (também prosa

de ficção, e livros para crianças como A Menina do Mar e A

Fada Oriana, 1958), e um dos seus grandes temas é o mar, com a

luminosidade de conhecimento solar e a regularidade de reconstrução do

movimento, ou respiração vital, que ele comunica, ou mesmo na epifania

do mundo. Em Dia do Mar (1947), «Navegação»:

Distância da distância derivada

Aparição do mundo: a terra escorre

Pelos olhos que a vêem revelada.

E atrás um outro longe imenso morre.

Muito sensível às implicações

culturais da política e do sentimento da liberdade, exprime por vezes a

pequenez dos ambientes que a opressão social sufoca. Em Livro Sexto

(1962), «Exílio»:

Quando a pátria

que temos não a temos

Perdida por silêncio e por renúncia

Até a voz do mar se torna exílio

E a luz que nos rodeia é como grades.

Em

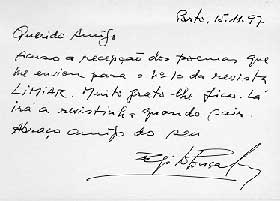

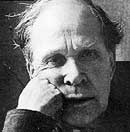

Eugénio de Andrade (n. 1923), a

poesia dos elementos é também poderosa, mas quase sempre reportada ao

amor - da natureza, dos seres e do corpo. Muito sensual e literária, plástica

e musical, a sua poesia concebe-se como reelaboração da palavra até

um limite de despojamento que parte do mundo (agudamente percebido) para

reencontrar nele o ser eleito e, em última análise, a solidão como

reduto essencial. «As palavras interditas» (1951), poema de culto para

várias gerações: Em

Eugénio de Andrade (n. 1923), a

poesia dos elementos é também poderosa, mas quase sempre reportada ao

amor - da natureza, dos seres e do corpo. Muito sensual e literária, plástica

e musical, a sua poesia concebe-se como reelaboração da palavra até

um limite de despojamento que parte do mundo (agudamente percebido) para

reencontrar nele o ser eleito e, em última análise, a solidão como

reduto essencial. «As palavras interditas» (1951), poema de culto para

várias gerações:

Os navios

existem, e existe o teu rosto

encostado ao rosto dos navios.

Sem nenhum destino flutuam nas cidades,

partem no vento, regressam nos rios.

As palavras que

te envio são interditas

até, meu amor, pelo halo das searas

se alguma regressasse, nem já reconhecia

o teu nome nas suas curvas claras.

Eugénio tem a faculdade de articular o

circunstancial com o absoluto, de perceber num ambiente concreto a voz

de comunicação que o levará à inscrição poética, à transfiguração

modelar, numa expressão límpida e pura muito própria. Em Memória

Doutro Rio (1978), «Com a manhã»:

Vem dos lados do rio,

as mãos fresquíssimas, algumas gotas de água ainda nos cabelos. Com

a manhã chega o anónimo respirar do mundo. Um cheiro a pão fresco

invade o pátio todo. Vem dos lados do rio: para levar à boca, ou ao

poema.

António

Ramos Rosa (n. 1924) intelectualiza (não só nos seus inúmeros

livros de poesia, mas também em ensaios sobre a criação literária e

de interpretação poética) a articulação entre os elementos naturais

e a cultura, mas mantém a vibração inteira do apelo pela expressão

livre do homem e pela sua sagração no labor da palavra. Em Viagem

através Duma Nebulosa (1960), ficou célebre este poema: António

Ramos Rosa (n. 1924) intelectualiza (não só nos seus inúmeros

livros de poesia, mas também em ensaios sobre a criação literária e

de interpretação poética) a articulação entre os elementos naturais

e a cultura, mas mantém a vibração inteira do apelo pela expressão

livre do homem e pela sua sagração no labor da palavra. Em Viagem

através Duma Nebulosa (1960), ficou célebre este poema:

Não posso

adiar o amor para outro século

não posso

ainda que o grito sufoque na garganta

ainda que o ódio estale e crepite e arda

sob montanhas cinzentas e montanhas cinzentas

(...)

não posso adiar para outro século a minha vida

nem o meu amor

nem o meu grito de libertação

não posso adiar

o coração

Posteriormente, a austeridade de expressão

apurou-se na sua poesia, extremamente reduzida no plano da sintaxe,

tanto quanto luxuriante nas insistências vocabulares e numa inexaurível

irradiação semântica, quase sempre em torno da relação amorosa e da

relação com a escrita. Em O Incerto Exacto (1982):

O desejo

A surpresa

Ou a maravilha

Não pela igual imagem

mas destroçando-a

Resíduos só ou

a passagem dos sinais

que dizem a passagem do que será

se for o contacto imprevisível

do obscuro

inacessível corpo em outro corpo vivo

Na

ficção, Agustina Bessa-Luís

(1922) afirmou-se com A Sibila (1954), que cria um modo muito próprio

de narração no romance, utilizando constantes derivações em relação

ao discurso romanesco central, mas escapando à tendência

abstractivante que daí resulta, através de um regionalismo

radicalizado em atitudes psicológicas peculiares e de um estilo

centrado na subjectividade dos juízos narrativos. Na

ficção, Agustina Bessa-Luís

(1922) afirmou-se com A Sibila (1954), que cria um modo muito próprio

de narração no romance, utilizando constantes derivações em relação

ao discurso romanesco central, mas escapando à tendência

abstractivante que daí resulta, através de um regionalismo

radicalizado em atitudes psicológicas peculiares e de um estilo

centrado na subjectividade dos juízos narrativos.

Ah, rotina doce

dessa vida em comum, porém extraordinária de independência e

qualidade solitária! A fazenda progredia, iam envelhecendo as

mulheres; os cabelos que eram há pouco ainda castanhos apareciam

grisalhos, depois brancos; Joaquim abandonava de todo o seu cargo de

lavrador, raramente vigiava os moços ou escolhia o gado e até

deixava de visitar a amiga, seca e escura como um tronco castigado dos

temporais. Bebia de madrugada a sua dose de aguardente que o mantinha

numa benévola e distraída disposição durante todo o dia; tinha uma

embriaguez discreta, quase afável, e delicados sonhos povoavam-lhe a

mente.

Os

Quatro Rios, 1964

Desenvolve no seu romance uma concepção

do tempo que sublinha a sua qualidade de duração interior e de

continuidade, que prolonga até à sua ficção mais recente, em A

Corte do Norte, 1987, ou O Concerto dos Flamengos, 1994.

Também

pela qualidade ficcional do tempo interior se destaca Maria

Judite de Carvalho [1921-1998], esplendorosa revelação

nos contos de Tanta Gente, Mariana!,1959, ou na novela romanceada

As Palavras Poupadas, 1961, onde emergem personagens de fundura

psicológica matizada de finas implicações sociais, patentes em

recortes de miúdos gestos ou de imperceptíveis atitudes e julgamentos: Também

pela qualidade ficcional do tempo interior se destaca Maria

Judite de Carvalho [1921-1998], esplendorosa revelação

nos contos de Tanta Gente, Mariana!,1959, ou na novela romanceada

As Palavras Poupadas, 1961, onde emergem personagens de fundura

psicológica matizada de finas implicações sociais, patentes em

recortes de miúdos gestos ou de imperceptíveis atitudes e julgamentos:

Levanta-se da

mesa. Lá fora, num relógio qualquer, batem duas horas. Daí a

momentos, daí a uma eternidade, levantar-se-á da mesa outra vez. E

amanhã. E depois. E daí a muitos anos. Tudo morre à noite, dizia

Claude. Mas não, a vida é longa, desliza e escorre sem uma quebra.

Uma sucessão de acontecimentos, uma corrente sem fim de palavras

ditas e de palavras poupadas. Dessas principalmente.

As

Palavras Poupadas

Decorre desta concepção narrativa uma

atenção ao desfiar do tempo quotidiano e às personagens incaracterísticas

da circunstância comum que levam a autora à prática da crónica (Seta

Despedida, 1994) e à atenção ao fragmentário que pode

concretizar-se no conto (Flores ao Telefone, 1968).

Urbano

Tavares Rodrigues (1923) escreve regularmente desde os anos

cinquenta, durante os quais se revelou como contista talentoso (Uma

Pedrada no Charco, 1958) e como romancista receptivo ao estado da

sociedade contemporânea e à evolução da escrita literária (ex. Bastardos

do Sol, 1959, e A Hora da Incerteza, 1995). O amor, a

intervenção social e política, a cidade de Lisboa e a região do

Alentejo são os seus temas dominantes, cuja natureza e circunstância

persegue com insistência e insatisfação: Urbano

Tavares Rodrigues (1923) escreve regularmente desde os anos

cinquenta, durante os quais se revelou como contista talentoso (Uma

Pedrada no Charco, 1958) e como romancista receptivo ao estado da

sociedade contemporânea e à evolução da escrita literária (ex. Bastardos

do Sol, 1959, e A Hora da Incerteza, 1995). O amor, a

intervenção social e política, a cidade de Lisboa e a região do

Alentejo são os seus temas dominantes, cuja natureza e circunstância

persegue com insistência e insatisfação:

Almoço (a

Adriana está a reaprender as comidas alentejanas) uma fabulosa sopa

de beldroegas com queijo e ovo escalfado. É a minha infância que

regressa, quase intacta, nesse sabor. Os cílios da minha irmã a

baterem muito, interrogativos e indignados, quando lhe roubo do prato,

à sorrelfa, o bocado de queijo de ovelha, delicioso, que de direito,

direitíssimo, lhe cabia. Já está com lágrimas nos doces olhos

castanhos e eu, repeso, de colher no ar, a querer-lhe restituir o

objecto da sua mágoa.

A Hora da Incerteza

José

Cardoso Pires (1925-1998) esteve desde sempre ligado à ficção

de implicação social, por vezes aliando as concepções neo-realistas

às existencialistas (O Anjo Ancorado, 1958), e notabilizando-se

por um estilo seco e enxuto que maneja com extrema sobriedade, desde O

Hóspede de Job, 1963, a Balada da Praia dos Cães, 1982. José

Cardoso Pires (1925-1998) esteve desde sempre ligado à ficção

de implicação social, por vezes aliando as concepções neo-realistas

às existencialistas (O Anjo Ancorado, 1958), e notabilizando-se

por um estilo seco e enxuto que maneja com extrema sobriedade, desde O

Hóspede de Job, 1963, a Balada da Praia dos Cães, 1982.

Pássaros

pontilhando a ramaria, o horizonte do mar por cima da copa das árvores

e entre o céu e a linha de água uma luzinha fria a caminhar para o

crepúsculo. Um petroleiro? Elias demora-se a olhar. Tempo ao tempo. Só

no dia seguinte começará o inventário dos sinais e dos palpites,

confiado como sempre no Velhaco das Algemas. Tempo ao tempo. Mais

depressa se apanha um assassino que um morto, porque, como dizia o

outro, o morto voa a cavalo na alma e o assassino tropeça no medo.

Balada

da Praia dos Cães

Mais recentemente, Alexandra Alpha,

1987, e De Profundis - Valsa lenta, 1997 dão conta de um insanável

gosto de ficcionar a realidade mais próxima e comum no que ela, através

da percepção do ficcionista, pode revelar de inverosímil, excepcional

e inacessível ao olhar humano.

José

Saramago (1922), embora só comece a publicar muito mais

tarde, em poesia, crónica e conto, só com os romances Levantado do

Chão, 1980, e Memorial do Convento, 1982, atinge uma

popularidade que não deixa de crescer, no plano nacional e

internacional. Ficcionaliza momentos particulares da história e da

cultura de Portugal (O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1944, História

do Cerco de Lisboa, 1989) ou entrevê períodos de distopia ucrónica

(Jangada de Pedra, 1986) e inlocalizável (Ensaio sobre a

Cegueira, 1995, Todos os Nomes, 1997) que dão conta de uma

reversão do homem ao seu confronto necessário, e nem sempre

afortunado, com a comunidade, numa escrita particularíssima que põe em

relevo uma frase longa e progressivamente elaborada por uma instância

autoral que emerge e não se demite do seu papel de seleccionar e de

julgar, assim fundamentando a ideia da criação literária. José

Saramago (1922), embora só comece a publicar muito mais

tarde, em poesia, crónica e conto, só com os romances Levantado do

Chão, 1980, e Memorial do Convento, 1982, atinge uma

popularidade que não deixa de crescer, no plano nacional e

internacional. Ficcionaliza momentos particulares da história e da

cultura de Portugal (O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1944, História

do Cerco de Lisboa, 1989) ou entrevê períodos de distopia ucrónica

(Jangada de Pedra, 1986) e inlocalizável (Ensaio sobre a

Cegueira, 1995, Todos os Nomes, 1997) que dão conta de uma

reversão do homem ao seu confronto necessário, e nem sempre

afortunado, com a comunidade, numa escrita particularíssima que põe em

relevo uma frase longa e progressivamente elaborada por uma instância

autoral que emerge e não se demite do seu papel de seleccionar e de

julgar, assim fundamentando a ideia da criação literária.

Aqui têm, disse

o escritor. A mulher do médico perguntou, Posso, sem esperar a

resposta pegou nas folhas escritas, umas vinte seriam, passou os olhos

pela caligrafia miúda, pelas linhas que subiam e desciam, pelas

palavras inscritas na brancura do papel, gravadas na cegueira. Estou

de passagem, dissera o escritor, e estes eram os sinais que ia

deixando passar. A mulher do médico pôs-lhe a mão no ombro, e ele

com as suas duas mãos foi lá buscá-la, levou-a devagar aos lábios,

Não se perca, não se deixe perder, disse, e eram palavras

inesperadas, enigmáticas, não parecia que viessem a propósito.

Ensaio

sobre a Cegueira

Augusto

Abelaira (1926), ficcionista de renome durante os anos

sessenta (Cidade das Flores, 1959, As Boas Intenções,

1963), correspondeu aos anseios de uma geração que propunha a renovação

social e política num contexto cultural de consciencialização e

responsabilidade, no qual a arte e a literatura ocupavam lugar

determinante. Bolor, 1968, é um romance que manifesta a

desagregação dos sentimentos e a oscilação das convicções, numa

escrita narrativa profundamente inovadora que o seu autor continuaria a

desenvolver subsequentemente, questionando a lógica da comunicação e

da sucessão do tempo, e por isso mesmo afirmando a fidelidade a valores

fundamentais como o amor e a criatividade (O Bosque Harmonioso,

1982, Outrora Agora, 1996).

Agora, ele (ele,

o Jerónimo) ali à varanda, trinta anos depois, a gozar o sol, os

olhos no mar («la mer, toujours recommencée»). Mas lá em baixo,

acinzentado, na avenida paralela à praia, um automóvel chega e, a

curva rápida, sem hesitações, enfia-se entre dois carros -, manobra

fulminante, milimétrica. O Jerónimo tê-lo-ia arrumado mais devagar,

avaliando, atento, o estreito espaço disponível - daí a curiosidade

com que espera o aparecimento do herói (será certo que a civilização

chinesa, ao contrário da europeia, não celebrou os heróis

guerreiros, considerava-os até seres inferiores? Esparta, modelo

secreto da civilização ocidental. Herói sem penacho na cabeça,

como Heitor, o do capacete fulgente. Telefonar à Marta (esqueci-me de

pagar o telefone, o aviso ficou em cima do frigorífico).

Outrora

Agora

Maria

Velho da Costa (1938), revelação romanesca fulgurante com

Maina Mendes, 1969, centrado na figura feminina que assume a

ancestralidade, a rebeldia, o prazer, a criação e a dor como lugares

de afirmação do ser, prolonga esta temática em Casas Pardas,

1977, que evidencia o seu modo poliédrico de compôr textos em registos

diferenciados de discurso, porém de orgânica composicional sempre

segura e coesa, e veiculando uma pungência de sensibilidade que confere

ainda mais acutilância ao seu rigor formal (igualmente afirmado

posteriormente em Missa in Albis, 1988, ou Dores, 1995).

Maria

Velho da Costa (1938), revelação romanesca fulgurante com

Maina Mendes, 1969, centrado na figura feminina que assume a

ancestralidade, a rebeldia, o prazer, a criação e a dor como lugares

de afirmação do ser, prolonga esta temática em Casas Pardas,

1977, que evidencia o seu modo poliédrico de compôr textos em registos

diferenciados de discurso, porém de orgânica composicional sempre

segura e coesa, e veiculando uma pungência de sensibilidade que confere

ainda mais acutilância ao seu rigor formal (igualmente afirmado

posteriormente em Missa in Albis, 1988, ou Dores, 1995).

Ah, digo-lhe que

há um descontentamento que contenta, o tagarela, o que pode dizer-se

com justeza e ouvir-se com gravidade, há festins de descontentamento

e que bodo temos tido a esta vocação de carpidores que logo nos toma

quando não estamos de partida. Creio mesmo que a saudade é amargor

de paragem, não de distância. E isso me bateu ontem, de novo, cada

vez mais certamente, no cais de Alcântara com as gaivotas

adormentadas como pequenos patos, quietas no baloiço das águas, que

reles somos quando não temos para onde ir.

Maina Mendes

Almeida

Faria (1943): Muito jovem, publicou dois excelentes

romances, Rumor Branco, 1962, e A Paixão, 1965 que

revelam um talento seguro na arte de narrar, praticando simultaneamente

inovações espectaculares, de desarticulação discursiva e de hibridez

de modalidades, na escrita romanesca. A sua carreira posterior tem-se

mantido regular, sublinhando os efeitos intertextuais (nomeadamente

incluindo textos da arte e da comunicação em geral) e uma aguda ironia

que afirma uma vocação satírica na observação de costumes e de

ambientes político-sociais, nomeadamente na transição do 25 de Abril

(Lusitânia, 1980, O Conquistador, 1990).

A morte os

aflorou, com sua negra asa, com seu mistério fino e arrepiante e

cavo, e então os homens viram quão sós e só entregues a si mesmos

estavam e ao seu nada; mas o perigo passou, ou pensam que passou, e as

bocas, ainda há pouco pejadas de desgraça, unem-se já para soltar

um uivo ou um soluço, o uivo de cada cão que escapou à tormenta e

sente o sabor da morte ainda em cima, o soluço de alívio e também

de tristeza daqueles que se livram dum infinito túnel.

A

Paixão

António

Lobo Antunes (1942) foi a grande revelação do final da década

de oitenta, com dois romances de grande êxito: Memória de Elefante

e Os Cus de Judas, que traçam, numa escrita desenvolta e de

prodigiosos efeitos metafóricos, uma visão deceptiva da guerra

colonial e da geração que de forma contrafeita lhe deu corpo. De produção

romanesca regular a partir de então, tem alcançado grande projecção

internacional e mantém uma aguda consciência crítica do ambiente

contemporâneo e da memória nacional do passado recente, com Auto

dos Danados, 1985, ou Manual dos Inquisidores, 1996, ou mesmo

do passado português mais glorioso, em gesto simultâneo de homenagem e

de libelo acusatório e dolorido (As Naus, 1988). António

Lobo Antunes (1942) foi a grande revelação do final da década

de oitenta, com dois romances de grande êxito: Memória de Elefante

e Os Cus de Judas, que traçam, numa escrita desenvolta e de

prodigiosos efeitos metafóricos, uma visão deceptiva da guerra

colonial e da geração que de forma contrafeita lhe deu corpo. De produção

romanesca regular a partir de então, tem alcançado grande projecção

internacional e mantém uma aguda consciência crítica do ambiente

contemporâneo e da memória nacional do passado recente, com Auto

dos Danados, 1985, ou Manual dos Inquisidores, 1996, ou mesmo

do passado português mais glorioso, em gesto simultâneo de homenagem e

de libelo acusatório e dolorido (As Naus, 1988).

Não são só os

ratos, aliás, que moram connosco no sótão. Possuímos um jardim

zoológico completo de formigas, melgas, traças, centopeias, aranhas,

grilos, carunchos, que presumo alimentarem-se da mesma falta de comida

do que nós, sem contar as borboletas que se esmagam contra as lâmpadas,

no verão, e se reduzem de imediato a um pozinho escuro de verniz. E há

os pombos. E as rolas. E os barcos, como lesmas, no Tejo. E os

vizinhos em camisola interior, incapazes de voar, crucificados nos

craveiros das varandas. E tu e eu, cada vez mais transparentes e

magros, a prepararmos o pequeno almoço de meio grama de heroína da

injecção da manhã.

Auto

dos Danados

Mário

Cláudio (1941), firmando-se de início como poeta e

cultivando vários géneros literários, é sobretudo conhecido como

ficcionista desde a publicação de Um Verão Assim, 1974,

reafirmando-se com Damascena, 1983, e sendo reconhecido como um

dos grandes vultos da ficção portuguesa contemporânea a partir da sua

Trilogia da Mão (com volumes sobre Amadeo Souza-Cardoso, Guilhermina

Suggia e Rosa Ramalho). O pendor para as formas literárias de

reconstituição, aliando a capacidade de evocação de ambientes e

figuras a uma muito pessoal subjectividade de deformação criativa,

acentua-se em muitas das suas obras posteriores, como A Quinta das

Virtudes, 1990, ou As Batalhas do Caia, 1995. Mário

Cláudio (1941), firmando-se de início como poeta e

cultivando vários géneros literários, é sobretudo conhecido como

ficcionista desde a publicação de Um Verão Assim, 1974,

reafirmando-se com Damascena, 1983, e sendo reconhecido como um

dos grandes vultos da ficção portuguesa contemporânea a partir da sua

Trilogia da Mão (com volumes sobre Amadeo Souza-Cardoso, Guilhermina

Suggia e Rosa Ramalho). O pendor para as formas literárias de

reconstituição, aliando a capacidade de evocação de ambientes e

figuras a uma muito pessoal subjectividade de deformação criativa,

acentua-se em muitas das suas obras posteriores, como A Quinta das

Virtudes, 1990, ou As Batalhas do Caia, 1995.

Fora Cândida

Branca fruto de certo romance, fugacíssimo e intenso, entre um

cocheiro de mala-posta, casado e pai de outras duas raparigas, e uma

vendedeira de doces, da aldeia de Irivo, no fojo de Penafiel.

Haviam-se avistado seus progenitores, na romaria da Senhora Aparecida,

por uma longa jornada ardente, dessas que fazem desfalecer os próprios

milheirais. E, no meio das espigas, engendrara-se a pequena, crescendo

à sombra, depois, da doceira, a qual acharia, mais tarde, um rapaz de

quinta, disposto a recebê-la, por consorte.

A

Quinta das Virtudes

Maria

Gabriela Llansol (1931-2008) é um caso ímpar na ficção contemporânea, de jorrante, inesperada e original criatividade. De estilo muito próprio, a sua forte personalidade afirmou-se desde 1957, com as narrativas de Os Pregos na Erva, consolidando-se com O

Livro das Comunidades, 1978, e com todas as suas obras posteriores,

de que poderemos salientar A Restante Vida, 1978, e Um Beijo

Dado mais tarde, 1990, e Lisboaleipzig, 1994 e 1995. Aliando

a subjectividade enunciativa a um forte pendor mítico de implicação lírica,

que funda numa visão da vida e do mundo de tipo religioso herético,

sensualista e naturalista, a sua ficção caracteriza-se por uma

hibridez de registos e de convocação, temporal e espacial de

entidades, que no entanto assume uma coesão que lhe é dada por uma

marca discursiva persistente e inconfundível. Maria

Gabriela Llansol (1931-2008) é um caso ímpar na ficção contemporânea, de jorrante, inesperada e original criatividade. De estilo muito próprio, a sua forte personalidade afirmou-se desde 1957, com as narrativas de Os Pregos na Erva, consolidando-se com O

Livro das Comunidades, 1978, e com todas as suas obras posteriores,

de que poderemos salientar A Restante Vida, 1978, e Um Beijo

Dado mais tarde, 1990, e Lisboaleipzig, 1994 e 1995. Aliando

a subjectividade enunciativa a um forte pendor mítico de implicação lírica,

que funda numa visão da vida e do mundo de tipo religioso herético,

sensualista e naturalista, a sua ficção caracteriza-se por uma

hibridez de registos e de convocação, temporal e espacial de

entidades, que no entanto assume uma coesão que lhe é dada por uma

marca discursiva persistente e inconfundível.

O texto é a única

forma de identificar o sexo e a humanidade de alguém porque, ó poeta

estranho, o sexo de alguém, é a sua narrativa. A sua, ou a que o

texto conta, no seu lugar. Assim o sexo será como for o lugar do

texto.

Quando se deseja

alguém, como tu desejas Infausta, e ela deseja Johann, é o seu lugar

cénico que se deseja,

os gestos do texto que descreve no espaço

e chamar-lhe

precioso companheiro;

de mim, direi que fui uma vez enviado,

trouxeste a frase que nunca antes leras,

o meu corpo a disse, e não reparaste que ficaste com ela escrita.

Lisboaleipzig

2

Mário

de Carvalho (1944) e Luísa

Costa Gomes (1954), embora de idades distanciadas, são

duas personalidades literárias afirmadas durante os anos oitenta mas

confiimadas mais ou menos pelos finais da década, o primeiro com A

Paixão do Conde de Fróis, 1986, e a segunda com O Pequeno Mundo,

de 1988. Ligado às reconstituições histórico-paródicas, Mário de

Carvalho produziu uma obra de teor complexo com o seu recente Um Deus

Passeando na Brisa da tarde, 1994, romance sobre os alvores e

implicações do cristianismo e possibilidade da sua releitura actual, e

Luísa Costa Gomes deu-nos, em Olhos Verdes, 1994, uma singular

obra de simulação e crítica da publicidade e das solicitações mediáticas.

Praticando ambos uma escrita de recorte sintáctico clássico, e

assumindo uma temática colhida no comum ou mesmo no vulgar,

salientam-se pelo modo como lhe incutem cambiantes inesperados e

sentidos de intensa acutilância reflexiva e crítica. Mário

de Carvalho (1944) e Luísa

Costa Gomes (1954), embora de idades distanciadas, são

duas personalidades literárias afirmadas durante os anos oitenta mas

confiimadas mais ou menos pelos finais da década, o primeiro com A

Paixão do Conde de Fróis, 1986, e a segunda com O Pequeno Mundo,

de 1988. Ligado às reconstituições histórico-paródicas, Mário de

Carvalho produziu uma obra de teor complexo com o seu recente Um Deus

Passeando na Brisa da tarde, 1994, romance sobre os alvores e

implicações do cristianismo e possibilidade da sua releitura actual, e

Luísa Costa Gomes deu-nos, em Olhos Verdes, 1994, uma singular

obra de simulação e crítica da publicidade e das solicitações mediáticas.

Praticando ambos uma escrita de recorte sintáctico clássico, e

assumindo uma temática colhida no comum ou mesmo no vulgar,

salientam-se pelo modo como lhe incutem cambiantes inesperados e

sentidos de intensa acutilância reflexiva e crítica.

A chouto rápido,

os dois cavaleiros prosseguiam agora pela charneca, já muito

apartados da carreteiro, desandando para as bandas da raia.

Contornaram um pinheiral em redondo, hesitaram à vista do plaino nu

que a pequena elevação da praça dominava e lançaram-se num galope

acelerado, a descoberto, obliquando contra a Espanha. Em pouco se

sumiam, deixando como sinal do percurso uma mó de poeira que se ia

tornando mais e mais ténue deste lado de cá.

Mário

de Carvalho, A Paixão do Conde de Fróis

Os interesses

dele eram as empresas, os utilitários, a carpintaria artística e o

espaço. Futebol via de vez em quando. Tinha teorias sobre as coisas e

ambicionava partilhá-las com outros. Explicava-se com clareza, embora

não se pudesse considerar que fizesse sempre todo o sentido. O que o

intrigava sobremaneira era o espaço, o espaço que permeava tudo, o

ar vazio entre a secretária e a cadeira, entre o rosto e a mão,

entre o chão e o tecto. Disse que tinha a certeza de que todos os

espaços vazios tinham um significado profundo.

Luísa

Costa Gomes, Olhos Verdes

Muitos outros romancistas e poetas

enriquecem a nossa literatura e tornam difícil a sua sinopse. Os

contemporâneos são isso mesmo: o excesso em relação ao olhar do crítico,

o transbordar da vida e da sua continuidade inesgotável em relação ao

crivo do historiador.

Fiquemos, ainda, pois, com poetas como Egito

Gonçalves, Nuno Júdice,

Vasco Graça Moura, António

Franco Alexandre, João

Miguel Fernandes Jorge, Paulo

Teixeira - e o mesmo diremos dos escritores de ficção: Maria

Isabel Barreno, Maria

Teresa Horta, Hélia

Correia, Alexandre

Pinheiro Torres, Eduarda

Dionísio e tantos outros.

São todos estes, aliás, aqueles de que

não chegámos a falar e os que nem sequer nomeámos, que dão sentido

ao que aqui se escreveu, para que fique incompleto, e fazer sentir o

quanto a literatura é viva e desmedida, porque ela é antes de mais

leitura e tempo, e não fixidez, e não cabe afinal em nenhuma página:

|